大润的父母决定,到秋天,把她接到上海,为避去北平的严寒(因平地冬季寒冷,每降至百度 表零度下十五至二十度。)行期决定了十月二十四日。动身的前几天,她向几位熟识的教士辞行;乘这日午后闲暇,教士们就伴着她同去参观石门墓地。她对着这布置得井井有序,空气静肃的墓地,默然出神地参观着,她走遍所有的墓道,读那一切的碑文;有不明了处,就很诚恳地询问。当时谁能想到三年之后……「将来,为我们是一个莫测的秘密,在不知觉中,我们叩击着,将来一天,我们要在其下休息的石碑。」(拉高代迩信札,拉氏为法国宣教有名的神父,生于一八零二年,死于一八六一年。)

十月二十四日星期四,大润南下的日子到了,这是最高兴的一时,那一星期以来所预备的行囊,现在派了正式的用途。大润跟她后母,都神采奕奕,很早地已到车站。停着的火车,只等那规定的时间一到,立刻就开始它四十八小时直贯南北的长途旅行。众戚友,都到站送行,祝她们母女俩一路平安。穿着绿色丝绒的旗袍,围着淡黄色的围巾,大润当时的精神的确很好。 她乌黑的头髪,剪成若翰纳达尔格式样儿,并不戴什末珠翠首饰,也没耳环,更不涂朱抹粉; 她只要她的本来面目,就是:大家庭的一个天眞小女子,新奉教者,与那未来的仁爱会修女玛利亚德肋撒。

那钟声突然地响了,那蓝钢车的门儿关了,大润就在玻璃窗内,向那留在北平的一般送行者, 依依不舍地扬着小手儿告别而去。

第三日瞻礼七,午后五时许,她们母女乘平沪联运快车安抵上海。到家,用饭,打开行囊,整理衣物,并就给父亲讲旅程中的一切经过。可是时间不早了;无论如何也得去休息了。

翌日,晨七时,太阳光已射透了卧室的窗帘。德肋撒已经醒了;她究竟曾否睡着?

这是星期日!弥撒怎么办?她想法儿解决这个良心问题。

『后娘是不奉教的……爸爸也不奉教…』她一层一层,慢慢地想着。

她是单独奉教的一个小女子,为守教中严密的诫命,是否可以麻烦全家?可否惊醒这些忙了一夜,直至天明方睡的家人?她又不认识道路,在这偌大的上海焉能单身出门;再说,没她父亲或母亲的准许,她也不敢出门……该当惊动他们么?这般犹疑莫决,眞叫人难受!啊!要那教士在呢,就可问他一个办法,可是他却在二千基罗以外……怎么办?德肋撒于是握笔写了下面 这一封信:

一九二九年一月二日

神父,

我们瞻礼五在车站离别以后,瞻礼七到上海。我不认得道,并不知道哪里有堂;我父母非常忙,没有工夫同去;所以那天我没有望弥撒,请神父原谅。可是我在家中照常念经,万不曾忘记,还请神父放心。我在这里很想神父,时常求天主,圣母,叫我的病快好,就可到北京来同神父见面。神父我们再见吧。我就此祝神父身体康健!

玛利亚德肋撒

这位教士为使她良心平安,就立刻给她写了回信,告诉她:她的举止,是完全合理,即使大神学家处于这种环境,也不能再有较好的解决法。我们知道,在她动身前,北平修女会给上海巡视女长一封介绍信;这个使我们能如大润在信中说的「放心」,不必为她担忧。果然,在她到了 海的第二个星期早晌,就由她继母伴着到仁爱会修女总会所去望了弥撒。在给她的回信中, 教士还附寄了几张双景照像;她接到了回信,晓得与她通信的教士,也因病进了圣弥额尔医院,她赶紧拿起笔来又写了一封信。

神父鉴:

我在本月十三号接到神父来信,心中很是喜欢;知道你作了几页照像,是我住过和领洗的地方。给我寄来,那是我非常欢迎的。

再神父你说你受了风寒,有了病住在医院里,这眞是不幸的事。可惜我在上海,不在北京,不能常去看神父,同神父说话!只好在这里求天主,圣母,使神父的病,快快地好。再寄信给我的妹妹,叫她们替我常去看看神父,就如同我一样了。我的身体现在很好,不必挂念,求神父告知姑奶奶,我一定听她们告诉我的话。我父母问神父好。

玛利亚德肋撒汪大润

数日后,她又发了一信。这是我们所保存着的最后一封。

神父:

前几天我接到了你给我打发的照像,眞使我心中高兴极了。并且都是姑奶奶,神父,及住过的 地方的情形,使我喜欢得要疯了。神父呀,谢谢你!我在这里身体很好,你不必挂念。我很想神父,不知道神父病好了没有。我父母问你好,神父我们再见,再谈。

玛利亚德肋撒禀

(未写日期)

这互相的通信,至此终止。我们在以上的几封信中,应注意她那情感的表示,叙事的层次,与文字的简洁,正与那欧西儿童文笔,无甚分别。那接照像的答谢,不能进堂的说明,对病教士的慰问,把她那知恩,果断,仁爱的种种德行,完全于不觉之中显露出来。在数十年前,大多数女孩子,都不识字;她们绝不会把这末精细的情感写出来;况且我们这里为宗教方面最深的情感,那更不用提了。至于仕宦家庭,女子虽能读书,终脱不了追求一二千年前的旧文章:越使人不明了,越算得高贵。像大润信函这末简明易解,这末富于个性的文字,我敢说,至少我们教士一方面,绝对不曾见过。这虽是大润本身的聪明,然而也不能不认为是我国教育中新文学的现象。

在我们宣教的三百年过程中,教士们用普通文字宣讲教义,对民众教育方面,我们不能承认是完全无益。至少在那忠实宣教者努力教化之下,我们一部份秉有天资而蛰居乡下的男女同胞, 得在他们不识字的环境中,夸耀着,尽着那书本及报纸翻译,或书记的义务。我们同时也认为 一切白话书报的普及,在公教正义的阐扬上,也有相当的益处与效果。我们希望全国的教育, 尽量发展,公教得以到处无阻碍地传播广扬!辨论非难,当然不免;然而却不复在无人认识的地步了。

再者,我对大润几封信的最后注意,就是:我们这颗东方的明珠,在上海住着那华丽的房屋, 有各种的娱乐,跟着继母来往于众亲友间,到处受恭维欢迎,眞可说是天之骄女;可是这些, 在她的信札中,丝毫没有提及,以夸示于人。为这般年幼的孩子,极可能而极容易地,向我们写述她在上海所见一切富丽堂皇的大公司,大铺面,与最摩登生活上的舒适。她的书信,对这一切完全不提;卽使她在巴黎或纽约,她的信当然还是一样儿写法;世界上的虚假光荣,为她已竟是等于零了。

在一九三0年的春天,她重回北平。我们与她的关系,虽不曾完全隔绝,然而很少见面的机会。我们也明了,这小鸟儿,不复需要我们扶持,她已能自己飞翔。她在家,每想重温以前的功课,可是完全无效;因些微的劳心,就使她极端疲乏,家中于是命她再休养一年;为恢复她那脆弱身子的健康,实在是不可少的。

每逢主日,大润有时上南堂去望弥撒,这是离她家最近的一座圣堂;大多数是上圣弥额尔医院,那里是她最心爱一处。为这热诚的孩子,在她目光中,医院修女的小圣堂,在那里她领了圣洗和初次圣体,为她是世界上最美丽,再没有其他可与比拟的处所。她存着将来入会的志愿,在那里眞可说是「得其所哉」了;可敬的院长(修女),认明了这小女孩心灵的热诚,为使她方便,就毫不迟疑地令她每星期六晚,上医院去住宿。她每到医院的当晚,办告解,翌晨在五时半的弥撒里,就跟着众修女恭领圣体。

教士们得悉大润在很好的引导与环境中过着,非常喜欢,乘着新年,或某种纪念日,或其他什末请求的机会,便前去问候她,为表示我们不曾忘却她。这种态度,在未有信德的人们心里, 也许难以了解,或反生误会,但事实上,一个传教士总不会忘却他所归化的人众;他们是他的种子,世上做母亲的或者可以忘掉她的孩子,一位传教士却不会忘掉他的新教友。

我们当初的怀疑,如今完全变成了确信;我们晓得德肋撒对于主宠的忠诚,定能恒心至终。上主是否准她活到十五岁?她已在接近着……

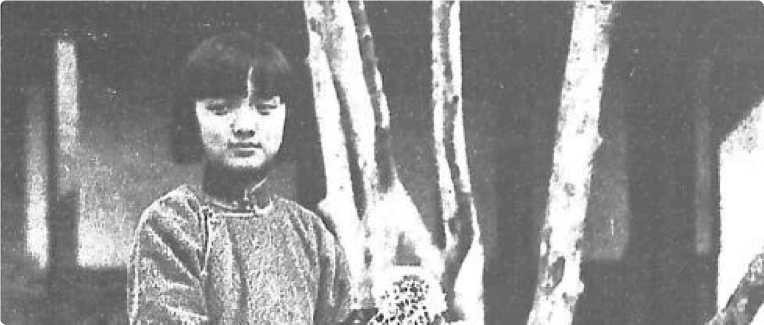

汪玛利亚德肋撒十四岁时

一九三一年的九月二十九日,她在交民巷圣弥额尔堂,由宗座驻华代表刚总主教手里,领了坚振圣事;对将来与恶魔的大决斗,德肋撒现已整备妥贴,枕戈以待。