第九节 自由与迫害

1980年7月7日,我的流放生涯结束,我乘飞机经拉脱维亚的里加返乡。在里加机场,维尔纽斯克格勃的一辆白色伏尔加车来接我;没有任何文件或命令,他们让我坐上他们的车,载我到维尔纽斯。阿方萨斯·斯瓦林斯卡斯(Alfonsas Svarinskas)神父和其他一些司铎和教友好像来里加接我了。他们想带我去参加在泽迈丘加尔瓦利亚(Žemaičių Kalvarija)举行的圣母瞻礼。

1980年,尼约勒·萨杜奈特在流放后归国。 |

里加的契卡人员把他们赶出了机场。契卡人员们把我秘密押送走了,所以没有人欢迎我。尽管有克格勃的威胁,立陶宛的许多教区为我安排了非常正式的欢迎仪式,有大批儿童、青年和成年人参加。我向他们讲述了我的经历:我的被捕、审讯、被关押的监狱、集中营和西伯利亚,始终强调在这六年中,我时常感到如果没有天主的意志,我们连一根头发也不会落下。

我们都必须信赖祂,不惧怕任何迫害,而是尽我们所能为天主的福祉和光荣工作。恐惧是背叛的开始。我们要忧惧的只是我们对基督和教会的工作担心太少,在我们的生活中牺牲太少。让我们不要对自己疑虑重重。让我们信靠基督,我们将是不可战胜的。

同时,即使在我的流放之后,克格勃仍会没收我的大部分信件,并通过检察官办公室,威胁要把我和女刑事犯关在一起。前克格勃头子安德罗波夫成为苏联的统治者时,他们开始履行自己的诺言。契卡人员放开手脚支配一切,并开始以前所未有的方式四处施加压力。[1]

从西伯利亚回来后,我想在商店里找一份清洁工的工作,但“干部处”下达的命令是,这样的工作对我来说太好了,如果女主任雇用了我,她就会被赶下岗。之后,我在帕比尔泽(Pabiržė)的教堂获得了工作,作为帮手,洗衣服,打理教堂的祭衣、圣所和花园。为此,像所有教会雇员一样,我要向国家纳税。但与接下来的事情相比,这种就业限制算不了什么。

首先,作为对我的报复,他们决定,正如他们先前的许诺那样,“关照”我的哥哥。他们捏造了对他的指控,把他关进了精神病院。1982年11月19日,他们把我哥哥关起来后的第二天,我就给我在西方的叔叔拍了一封紧急电报,说:“他们把阿留斯关进了精神病院。尼勒”——在领洗时,我哥哥得到了两个名字,约纳斯·阿廖扎斯(Jonas Aloyzas)。我叔叔在信中称他为阿留斯(Alius),称我为尼勒(Nile)。据我所知,我叔叔并没有收到那封电报;我也没有收到邮件回执,尽管我花了21卢布和64戈比拍了电报,几乎是我整个月的工资。

维尔纽斯的克格勃没收了发给我叔叔的电报,为了报复我的信,1982年11月22日发生了一起挑衅事件。我去精神病院看望哥哥。我被科室主任,克格勃特工R·拉辛斯金涅博士拦住,并被驱逐。“离开这里!你没有来这里的权利!”我刚离开,她就打了个电话,一个伪装的契卡人员前来搜寻我,他就是1982年10月负责突击搜查我们住所的人。

他和他的警察们想在我离开那里之前抓住我,并为让我逃走而抱憾。在一个契卡人员的指导下,他们整理了一份报告,说我侮辱了拉辛斯金涅博士。不管她如何对待她的工作人员,这份不实报告只有两个波兰人签字,他们是护士雅德维加·斯塔辛斯克(Jadwiga Staszinsk)和医疗助理捷斯拉夫·捷尔内夫斯基(Czeslaw Czernewski)。其他所有的工人和在场的人都拒绝签字,他们中的许多人因此而受苦,特别是那些设法与我交谈的人。

克格勃特别恼火的是,他们的罪行甫一发生就传到了国外。然后这些可怜的东西抱怨说他们受了诽谤,而他们把无辜的人关进监狱和精神病院。按一点儿民间智慧的说法:“他们越是打你,嚷嚷得越凶!”同一天,他们把应哥哥邀请从英国来的大卫·塞维利奥夫(David Seveliov)从精神病科带到了由克格勃管辖的第一科室。大卫的哥哥为克格勃工作:他们想收买大卫,但没有成功,把他关在精神病院里。

在第一科室,一个人受“治疗”的方式是,两个月后他将不知道自己的名字。他们不允许任何人探望塞维利奥夫,也不允许他接收食品包裹。与他在一起的其他人,包括一名来自迈西奥加拉(Maisiogala)的20岁德国人,都因为他们的宗教信仰而被关了起来。在拉辛斯金涅夫人的命令下,他们曾经每天接受大量的氯丙嗪(aminazine)注射,并在昏睡中度过一整天。后来,他们把那个年轻的德国人带走,把他关在切尔尼亚科夫斯克(Cherniakovsk)的精神病院里。就这样,拉辛斯金涅夫人在克格勃的帮助下,“关照”着不服从的人们。愿天主宽恕她!

第二天,三名开面包车的警察带着关照文件来抓我,但那一次,在天主的帮助下,我得以逃脱。此后,克格勃和警察多次以各种借口搜寻我。我一直在躲避这些“同志”,仅仅因为我仍然希望在主允许的范围内为那些为真理和权利而斗争的人们提供尽可能多的服务。我在任何时候都准备好欣然入狱,如果主赐予这样的恩宠,我愿为此而死。

1983年6月8日,维尔纽斯最高法院根据我哥哥的上诉,将他1983年5月24日的判决减为18个月的有条件强制劳动。7月6日,他被安排在吉德莱奇艾(Giedraičiai)的苏维埃农场工作,成为植物保护科的一名生产队成员。这个职位长期以来一直空缺,因为没有人愿意使用对健康有害的化学除草剂工作。7月24日,我和我哥哥通了电话,他将所有的事情告诉了我。紧接着在7月26日,根据内务部的匆忙电报命令,他被调到约纳瓦市(Jonava)的一处建筑工地工作。工地总监很惊讶,虽然没有任何不利于他的指控,但他被从吉德莱奇艾调走了——他曾在那里担任农学专家,如今他必须做非常艰苦的体力劳动,挖土和搅拌混凝土,而这里并不缺劳动力。

不到三个月的时间,我哥哥做了一次疝气手术。他患有慢性胸膜炎、心绞痛和支气管炎。几年前,由于他的健康状况不佳,医生不准他作为农学家在田间工作。这就是他转到实验研究所的原因。现在他和刑事犯一起从事建筑工作,住在宿舍里,工作结束后必须立即回到宿舍。只有在休息日,他才获准到维尔纽斯看望他的妻子和7岁的女儿玛丽亚。每次他都必须在警察那里登记。

尼约勒的哥哥约纳斯和妻子玛丽特,女儿玛利亚

1983年9月15日,他们把我哥哥安置在约纳瓦地区医院的结核病科,因为他们在他的肺部发现了一个斑点。他晚上发烧到101度,嗓音完全嘶哑了,而且并发了急性支气管炎。第二天,他收到克格勃的传唤,要求他9月19日到维尔纽斯的契卡人员维达斯·鲍米拉(Vidas Baumila)处报到,接受审讯。

我哥哥的医生——结核病科的马图里奥内(Matulioniene)医生吓坏了,口头允许他去接受审讯,尽管从约纳瓦到维尔纽斯来回需要大约六个小时。

9月19日,契卡人员鲍米拉审问了我哥哥三个小时。他给我哥哥看了我、弗拉达斯·拉皮埃尼斯和彼特拉斯·鲍莱提斯从营地写来的信,这些信是我哥哥手抄的,他把这些信存放在他的地下档案室里,这样它们就不会被销毁。然而,地下室被拆毁了,信件的副本也被没收了。契卡人员指控我哥哥将这些副本交给了西吉塔斯·坦凯维丘斯(Sigitas Tamkevičius)神父,说他们是在一次搜查中在神父家里发现的。

我哥哥说,他不知道是谁拆了他的地下室,拿走了这些信件的副本,也不知道他们把它们放在哪里。他从来没有交给西吉塔斯·坦凯维丘斯神父任何东西,如果契卡人员声称他在坦凯维丘斯神父那里发现了这些信件,请他出示搜查记录。那位契卡人员不愿意出示搜查报告,而是开始大喊大叫,威胁说他们会对我哥哥提起新的诉讼。

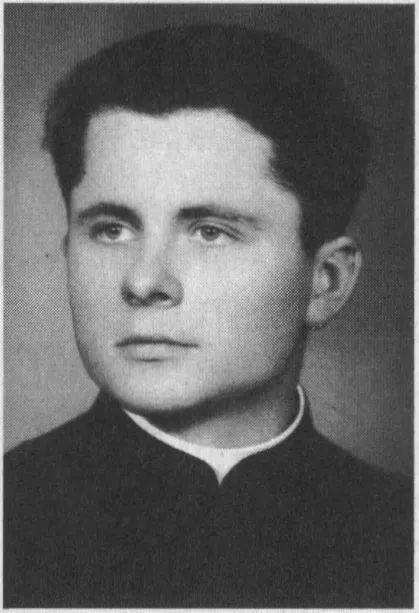

西吉塔斯·坦凯维丘斯神父(1938-),《立陶宛天主教会纪事》的创办者、发行者和主编(照片摄于1962年)。 |

他询问了我的情况。我哥哥回答说我在工作,和他的妻子住在他的公寓里。尽管受到威胁,我哥哥还是不愿意在报告上签字,他说:“你们已经在自己起草的声明上伪造了我的签名,后来还因此对我做了庭审。”

契卡人员鲍米拉命令我哥哥第二天到克格勃接受审讯,因为当天是工作日的最后一天。9月20日,鲍米拉再次对我哥哥做了两小时五十分钟的审讯。他再次威胁说,他将因为向《立陶宛天主教会纪事》提供情报而受庭审。他在这里谎称西吉塔斯·坦凯维丘斯神父已经承认我哥哥给了他那些信件的副本。

我哥哥要求与坦凯维丘斯神父对质。契卡人员慌了起来,又开始大喊大叫,并且转移话题。他开始威胁我哥哥说,他们不会原谅他出卖“国家机密”,因为我哥哥曾给立陶宛的克格勃头子写过一封陈情信,他在信中透露,契卡人员曾试图招募他当线人。

我哥哥向契卡人员重复了他在陈情信中所说的,他将继续忠于他的基督徒良心。然后契卡人员拿着我的文件,开始试图说服我哥哥,说我是一个可怕的罪犯。他说我在向国外传递情报,第二天他们就会逮捕我。他们威胁说要判我很多年的监禁。他们对我哥哥给克格勃局长的陈情信立即传到国外的事实感到非常恼火。他们要求知道我哥哥把陈情信交给了谁。

我哥哥再次拒绝在报告上签字——他的拒不签字证明了克格勃在伪造他的签名。此外,他还说,他们不需要再审问他关于西吉塔斯·坦凯维丘斯神父的事,也不需要传唤他,因为他永远不会交给契卡人员他们所需要的证词。鲍米拉威胁说要拘押我哥哥,直到他签字。当我哥哥拒受威胁时,他们释放了他,并附上威胁说他们将会报复他的所作所为。

1983年7月22日下午3点,在一辆黑色的克格勃伏尔加车里,契卡人员们把我的嫂子玛丽特·萨杜妮耶涅从她的工作地点带走。她在维尔纽斯综合医院担任眼科医生。他们把她带到克格勃总部,开始要求她交出地下文件,据契卡人员说,她在两周前收到了这些文件。

玛丽特答说,她没有收到任何东西,如果契卡人员知道的这么多,那么他们应该亲自去拿那些文件。契卡人员不愿意透露自己的名字,说:“我们透露姓名的日子已经过去了。”他们试图强迫玛丽特作证,说如果我不呆在家里,那我就是个无业游民。玛丽特告诉他们,我住在自己的公寓里,并在那里过夜,但我常常在她已经上床的时候才回来,而在她起床之前就早早离开。这样的情况是常有的。

玛丽特在审讯记录上签了字,因为他们威胁她不签字就不放人,她不得不去接她的小女儿,她的女儿被留在综合医院。现在她非常担心,怕契卡人员伪造她的证词。

释放她时,他们威胁说要把她送上法庭,就像对她丈夫那样,而不会让她安心度日。

1983年6月13日,我给安德罗波夫和苏联首席检察官寄去了许多由立陶宛信徒签署的请愿书,针对以下事件发起抗议:阿方萨斯·斯瓦林斯卡斯神父受到不公正判决,西吉塔斯·坦凯维丘斯神父遭刑事逮捕,并因反苏活动的诽谤指控被监禁在克格勃地牢。这些请愿书由数以万计的立陶宛信徒签署。所有这些请愿书都是我以自己的名义和自己的回信地址寄出的。克格勃无法直接报复我,就开始恐吓我的嫂子。愿主垂怜他们所有人!

[1] 摘自《纪事》第45期,1980年10月22日:“在9月11日至16日对阿尔吉尔达斯·斯塔特凯维丘斯博士的庭审之后,苏维埃社会主义共和国检察官办公室正式警告尼约勒·萨杜奈特、安德留斯·塔库斯(Andrius Tuckus)、阿尔吉里达斯·马西利翁尼斯(Algiridas Masilionis)、吉努特·萨卡利内(Genute Sakaliene)和维陶塔斯·博古西斯(Vytautas Bogusis),他们在庭审中的行为不妥,并警告他们不要再参加任何庭审。

尼约勒·萨杜奈特获得了自由,但对她的迫害仍在继续。在流放期间,她的许多发自国外的信件被没收了,但大部分信件最终还是到达了她的手中。重获自由后,她给国外的朋友写信,但四个月内没有收到一封回信。苏联审查员将它们全部没收。寄给尼约勒的礼物也被收缴了。

摘自《纪事》第48期,1981年6月29日:“1981年6月11日,尼约勒·萨杜奈特给立陶宛苏维埃社会主义共和国最高法院首席法官写了一份声明,要求提供她在1975年6月16-17日的庭审中的判决书副本,因为法院判决书的文件在她到达劳改营的当天就被莫尔多维亚的巴拉舍夫劳改营管理部门没收了,尽管她书面要求归还文件,但文件始终没有归还。6月24日,立陶宛苏维埃社会主义共和国最高法院助理法官依格诺塔斯(M. Ignotas)对萨杜奈特的请求作出了如下答复:本文件是为了告知你,已将你的刑事案件的判决书副本发给了你一次,而这类案件的判决书副本不会发出第二次。”