第五节 前往劳改营

判决后,监狱的“乌鸦车”(覆盖着黑铁皮的囚车)将我送回克格勃地牢,但这次非常短暂——只有几天时间。庭审后的次日,他们允许我与我的哥哥约纳斯·萨杜纳斯做短暂的会面。在探监前,一名士兵把我赶到一个单独的牢房,在那里,一名克格勃女医疗助理把我的衣服脱光,并事无巨细地搜查了我的一切。探监结束后,我又接受了同样的“医疗程序”。

我哥哥带给我一朵暗红色的玫瑰,克格勃的狱警对着它检查了很久,翻查每一片叶子,看是否有什么东西藏在那里。在探监期间,他们让我和我哥哥小心翼翼地坐下。我们被玻璃隔板和宽大的桌子隔开,狱警的眼睛一直没有离开过我们,不断打断我们的谈话,要求我们只谈无意义的日常话题。否则,他威胁要缩短访问时间。

探监结束后,我哥哥希望给我前往莫尔多维亚集中营的途中所用食物和衣服,但他们不愿意从他那里收下任何东西。契卡人员叫他第二天把这些东西带回去,然后告诉他,我已经被押走了,然而这是谎言,因为他们在一天后才把我押走。这是一种标准的酷刑——让囚徒在路上挨饿!

在把我押到集中营之前,1975年6月20日,同一个克格勃女护理员在单独监禁中对我进行了搜查,而士兵们则搜查了我微薄的食物和衣物储备。他们甚至撕掉了糖果的包装纸,并没收了我所有的笔记。之后,警告我:“和立陶宛说再见吧,你再也见不到它了!你在我们手里,我们会对你们为所欲为!”——他们用“乌鸦车”把我运到维尔纽斯的卢基斯基艾监狱。

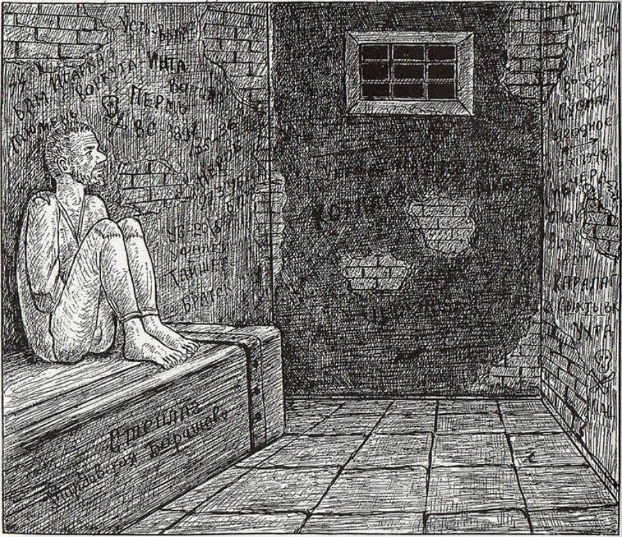

在那里,他们把我关在一个混凝土隔间里——一间单独的禁闭室,一个人只能在墙壁的包围下坐着,面对着门。坐了一段时间后,你会因为缺乏空气而开始窒息,但这并不会让任何人操心。狱警们嘲弄你:“你可不是来度假的!”

在把我关在那个隔间里几个小时后,士兵们把我赶到一辆“乌鸦车”里,里面已经挤满了刑事犯。为了把我和他们隔离开来,他们把我推进了“乌鸦车”的铁隔间,一个像铁棺材一样的单间禁闭室,然后把我们全部运到维尔纽斯火车站。

苏联特工所用的囚车,车厢侧面的俄文字母是“内务人民委员部”的缩写。(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

“乌鸦车”没有窗户,你什么都看不见,就像被活埋了一样。在苏联帝国,囚犯不是人,待遇比野兽还要差一些。他是一个没有权利的奴隶,被士兵和狱警鄙视,不断受到道德和身体上的虐待。

把我们押送到维尔纽斯火车站后,牵着狗的士兵命令我们所有人离开“乌鸦车”。在公众视野之外的侧线上,囚犯的火车车厢在等待我们。我们排好队,他们把我放在第一位,作为“特别危险的国家罪犯”(苏联对良心犯的称呼),有四个士兵和两个狱警看着我。其他所有人——几十名男性罪犯——他们排在我后面,只用几个士兵和几条狗看守他们。囚犯们很惊讶,问他们先前一直把我关在哪里,因为我是如此苍白和疲惫,尽管他们自己看起来也好不到哪里去。

在克格勃地牢生活了十个月后,我再次看到树木和草地仍然是青翠的,四周有那么宽阔的空间,天空是如此之广大,完全不像透过一个带栅栏的小窗户所看到的那样。看到这一切是多么令人欣喜啊!感谢造物主赐予我们这样的美景!只是没有时间让我们享受这一切,因为他们很快就把我们赶进了一节车厢。在囚车里,粗大的钢筋后面是独立的隔间,装了钢筋加固的门,用一把大锁扣着。他们把我一个人关在一个能容纳两个人的隔间里,而男性刑事犯则是八个甚至十二个人被塞进四人隔间里。到了晚上,一张木凳代替了床的位置。我可以在木凳上躺下,但那些像桶里的鲱鱼一样挤在一起的男囚犯却没有地方躺下或坐下。

一列运送囚犯的苏联列车

在走廊上,我们的监室前,有三名武装警卫在踱步。在我的牢房前,一名拿着步枪的士兵一刻不停地驻守着,眼睛从不离开我,生怕我“蒸发”了。狱警每三个小时更换一次。囚犯们问他们,我做了什么,要被如此看管。他们中的大多数人都是入狱了六到四次的惯犯,从未见过有人被看守得如此严密。他们惊讶地了解到在苏联帝国还有良心犯,他们都咒骂苏联政府,据他们所说,只有苏联政府要对他们被剥夺人性而负责。

士兵们喊着禁止谈话,说这是不允许的,但后来连他们也对谈话感兴趣了。在他们大多数人的心中,仍然闪烁着人性的火花,但它被仇恨和各种邪恶的灰烬所覆盖——这是无神论的养育方式造成的结果。

在旅途中,囚犯每天有一小块黑面包,非常酸,烤得很差(他们曾经在克格勃地牢和集中营给我们这样的面包——这种面包是专门为囚犯烤的),吃完后肚子就开始疼,好像有火在烧,还有几条湿漉漉的、非常咸的小鱼——手指大小的鲱鱼。

我曾经拒绝这种配给,为了避免以后的痛苦而不吃,尽管在自由的时候,我什么都能吃,而且从来没有得过胃病,身体一直都很健康。

吃了小鲱鱼的囚犯会要求喝水解渴,但士兵们会取笑他们,故意连续几个小时不给他们喝东西,说:“让他们受苦吧!”在车上,这样的骚动和咒骂开始了,这里简直就是地狱。当士兵们终于玩够了,他们会送来一壶水。喝完水后,囚犯们很快就会开始要求允许他们上厕所。士兵们再一次折磨囚犯,故意在几个小时内不带他们去。

十八岁到二十岁的年轻士兵心中有多少残酷的想法!他们几乎都佩戴着共青团的徽章——“列宁的子孙”。他们像最坏的刑事犯一样赌咒发誓。共产主义的道德境况无非如此!

在我们离开维尔纽斯后的某一天,我们的车停了下来,在侧线停驻了整整一天。没有人给我们第二天的口粮,因为没人预料到去普斯科夫监狱的路程需要两天时间。囚犯们虽然很虚弱,但不得不禁食。在我向士兵们恳求了很久之后,他们同意将我尚有的食物分给囚犯,但这几乎是杯水车薪。

运输是折磨囚犯的一种特殊方式。通常情况下只需两三天的旅程 被特意拉长到一个月,甚至两个月。囚犯的车厢里人满为患。所有的囚犯几乎都在不停地吸食品质最差的烟草——马合烟(Makhorka)——而且车内走廊的窗户在白天是不打开的。玻璃是不透明的,所以人们无法看到

马合烟,一种苏联人普遍吸食的劣质烟草,尼古丁含量很高,其原料是植物“黄花烟草(Nicotiana rustica) |

铁窗后面那些被运送的脸色苍白的囚犯,但车里充满了青色的烟雾,以至于你无法看到几步之外的任何东西。

任何不习惯吸烟的人都会头晕目眩,仿佛中了毒。晚上很冷,因为他们开着小窗户。大多数囚犯衣着轻薄,即使在夏天,夜晚也往往又湿又冷,更不用说冬天了。

男性政治犯与刑事犯被关在同一间牢房里,刑事犯嘲笑他们,夺走他们的一切,还殴打他们。士兵们只是煽动并嘲笑他们,因为良心犯被苏维埃称为法西斯分子——这样的人活该被打!

刑事犯已经堕落到如此无耻的地步,以至于与他们同车,你会感到极大的道德痛苦,更不用说那些与他们一起被关在集中营的人了。最近在苏联,这已经成为家常便饭。契卡人员如今用这些话警告所有人:“把你和刑事犯关在一起!”或者“把你关进精神病院!”,或者,“雇几个杀人犯,他们今晚就会杀了你。这样你就不会留下任何痕迹了!”

在前往莫尔多维亚的女政治犯严管集中营的路上,我在普斯科夫(Pskov)、雅罗斯拉夫尔(Yaroslavl)、高尔基、鲁扎耶夫(Ruzayev)和波特马的监狱里呆了四到六天——这些是转运点。经过几天的旅行后,士兵们会把我们从车上推下来,经常是把较弱的人踢下车,然后把我们赶进“乌鸦车”,押送我们去监狱,“乌鸦车”覆盖着被太阳烤热的黑色铁皮,塞满了囚犯,就像火炉一样热。人们都快窒息了。饥渴令人痛苦不堪。四肢开始麻木,因为我们挤得密不透风,动弹不得。

在一个只能容纳一个人的隔间里,他们会把我和另一个女性关在一起,我们一起受苦。监狱里也是人满为患。牢房里关押的犯人数量超过了配额量;因此,必须在“乌鸦车”里等待和忍受几乎半天,直到他们为新来的犯人腾出一间牢房。

人满为患的囚室,在苏联监狱和古拉格系统中并不罕见。

(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

他们会让我们离开“乌鸦车”,进入一间普通的牢房,在拖延了很久之后,他们根据我们被判刑的《刑法》条文传唤我们,对我们进行搜查,并将我们分配到牢房。

牢房是简陋而肮脏的,经常爬满了各种各样的寄生虫——臭虫、跳蚤、虱子、蟑螂,在他们每天会带我们锻炼半小时的小院子里有老鼠。

在牢房里,又冷又潮,因为没有一丝阳光能照进来。窗户上有几排生锈的栅栏。更重要的是,有孔的铁板不仅阻止光线进入,甚至连空气也无法进入。因此,牢房里的灯火日夜不停地燃烧。在普斯科夫,他们把我单独关在监狱的地牢里整整一个星期。牢房的天花板很低,墙壁也很潮湿,水泥地面上固定着一张生锈的铁床(没有床垫)。他们把我叫进去,发给我一条又脏又破的旧毯子。牢房里有一个地板上的洞,是一个厕所。小窗子用铁皮封着,灯一直亮着。

在集中营和监狱里,他们给你的食物足以让你不至于挨饿:早上,在一个铁碗里,有几勺粥,是用最低级的谷子煮的,没有任何脂肪,还有一杯浑浊的液体——茶。午餐是一汤勺被称为“巴兰达”(balanda)的混合物,然后又是几勺粥,他们在上面涂抹一些恶臭的脂肪,或者给你一小块鱼,囚犯们经常因此而食物中毒。我也曾因这种食物而中毒了好多次。

晚上,又是几勺麦粥,还有茶。他们每天还会给你半个小面包,由于质量低劣,我吃不下去。吃饭的时候,他们会从门缝里递出一个餐盒(karmushka)。严禁与分发食物的囚犯说话,站在他们旁边的往往是士兵。所有的囚犯都瘦得皮包骨头,皮肤苍白发青。他们经常开玩笑说:“只要骨头还在,肉就会长出来”。

当他们把我们押出监狱的时候,又会有一次搜查,又是“乌鸦车”,又是车站,又是火车车厢里的铁栅栏;现在在我的车厢里,他们会把其他女囚编队,继续旅程。

除了普斯科夫,我们还被暂时关押在雅罗斯拉夫尔、高尔基、鲁扎耶夫和波特马(Potma)的监狱,在那里他们会把我和女刑事犯关在同一个牢房里,包括女杀人犯。

当时有很多女囚犯。我和因抢劫和谋杀被判刑的15岁的年轻刑事犯在一起,还有孕妇、成熟的女人和那些相当年迈的妇女。我对她们所有人的可怕的悖德行为感到惊恐,她们完全失去了辨别善恶的能力,失去了人性。在这里,你看到没有天主的人是多么可怜的生物,而最大的犯罪者是那些系统地、强行地、不断地用无神论的谎言感染每个人的人——苏联政府的无神论者。那些数以百万计的可怜的、被剥夺人性的囚犯是他们“教育”的成果。

刑事犯被关入监狱和劳改营后,不仅没能得到纠正,

反而变本加厉,常常结成团伙欺负弱小的囚犯。

(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

最终,他们把我押到了最后一个监狱,在波特马,他们把我和女囚犯关在一间大牢里。我们没有像高尔基监狱那样的床,而是睡在略微架高的木板上。我们被臭虫袭扰的次数之多,迫使我们开始抗议。狱警对我们说,牢房里没有臭虫。然后我们抓了几只,在写给监狱长的抗议书中,我们附上臭虫作为证据。半天后,他们把我们带到另一间牢房,那里的寄生虫比较少。

在监狱的院子和厕所里,浅棕色的老鼠肆无忌惮地游荡着(在此之前,我只见过灰色的老鼠)。几天后,他们把我们都赶到一列火车上,但他们没有把我和女刑事犯放在同一车厢。他们告诉我们,他们必须把“特别危险的国家罪犯”,也就是我,放在一个单独的车厢里,由专人看管。他们把我单独关在一间双人牢房里。

波特玛监狱的狱警们对我不知道如何骂人或说脏话感到惊讶。“你是从哪里来的?”他们问,“等他们把你从营地运到流放地的时候,你就学会了一切。”令他们最惊讶的是,他们的预言并没有实现——在我后来从营地被运送到流放地的过程中,曾与其中几位狱警重逢。我终于到达了最后一个转运点。

他们把我关在火车车厢的一个独立隔间里,把我押走了。从波特马出发,一列窄轨火车将囚犯运过沼泽地的森林。在整条路线上,我们透过打开的小窗能看到的唯一东西是带刺的铁丝网围墙——集中营——士兵、狱警和狗,一个接一个,二十多个集中营里挤满了全苏联的奴隶。在经过沿铁路线串起的所有其他集中营后,就可以到达女政治犯的苦役集中营,这条铁路线几乎只运载囚犯。由于这个原因,他们甚至没有关闭这里的小窗户。我们已经来到了一个奴隶制国家。

莫尔多维亚劳改营

最后我们到了终点站,他们命令我们离开。他们把不同的人送到不同的地方;我被赶到妇女集中营的接待室,在那里我被搜身。他们拿走了我的法院判决书副本进行“核查”,尽管我多次以书面形式向集中营训导员呼吁,要求他归还判决书,但他们一直没有归还。苏联官员不喜欢把刑事审判的判决书留给政治犯,他们在审判后不久,或在运送到集中营后,就从几乎每个人身上搜出这些判决书。搜查之后,他们把我的衣服放进仓库,给我穿上了囚服。

从维尔纽斯到莫尔多维亚的旅程花了整整一个月。[1]女囚们以爱和关切来迎接我们,一个乌克兰囚犯给了我一个惊喜,在我的盘子前摆上了小花,排列成独立立陶宛三色旗的样式。

女囚集中营区很小——一个小小的三角形院子,周围有双层铁丝网加上第三层的木栅栏,让人看不见任何东西。在这上面有一个警卫室。严禁囚犯与狱警说话。

在院子的中央有一间矮小的旧木屋,也就是营房,其中一个房间是宿舍,另一个房间是餐厅,旁边是工作间,每个囚犯每天要缝制60双工作手套。任何未能完成定额的人都会被带入惩隔室。缝纫机很老旧,经常会发生故障。线的质量很差,每隔几分钟就会断掉——这是一种纯粹的折磨。我曾经从早上6点到晚上11点缝制我的定额,中间有短暂的休息时间,用来吃饭、锻炼和祈祷。[2]

古拉格囚犯间的抢劫和施暴往往是刑事犯对政治犯实施的,因为前者通常成群结队地行动,比孤立无援的“人民敌人”(政治犯)更加残忍。(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

好在我们工作了一整天,而且我们人也不多。我本来会一直在惩隔室里,因为在一个班次里不可能完成自己的定额,缝纫机不断发生故障。

工作间的天花板很低,没有任何通风设备,这样一来,电动缝纫机就会使这里变热。这里还有很多灰尘,包括来自玻璃纤维的灰尘,我们把这些灰尘垫在手套的手掌上,使它们不那么容易磨破。这些手套原本是在建筑和其他工作用于处理砖头的,最近,他们提高了定额,囚犯被要求每天生产110副。苏联人对他们的奴隶是毫不留情的!

囚犯工资的一半被国家扣除,用于支付狱警、克格勃特工等人的工资,从剩下的一半中,他们扣除食物费。在苦役营的一个月,他们要拿走大约12卢布。人们可以想象得出食物的质量,特别是考虑到为我们做饭的厨房工作人员是女刑事犯——她们曾经偷窃囚犯的食物并和女狱警瓜分。

他们曾经扣押衣服、被褥等。几乎没有任何东西留给囚犯。如果你完成了你的定额,并且没有“扣分”,你可以每月在集中营商店购买价值5卢布的食物、书写材料或肥皂。商店里几乎没有食物,只有不新鲜的饼干、廉价的糖果、老蜜饯、茶叶,偶尔还有人造黄油、果酱、油和马合烟。在我整个刑期内,只有几次有白面包。

我们曾在狱警的陪同下来到商店,如果我们的户头上有自己赚来的钱,我们就可以买,否则就买不了。朋友和亲戚送来的钱不能用来买东西——消费的钱必须自己挣。

拒绝从事缝制手套或其他强制性劳动的囚犯,在集中营的整个刑期内都会受罚:连续三次15天的单独监禁,然后在惩隔室里呆上三或六个月,两次监禁之间有短暂的喘息时间。他们被释放到正常的宿舍,大约一个星期,然后按原样继续,就这样一直到刑期结束。完全残疾的人被免除了强制劳动,但即使是那些卧病在床的人也被安排去组装纸盒。

惩隔室是劳改营中特别为犯错的囚犯设立的囚室,

居住条件极差,许多囚犯被关进去后就没能活着出来。

(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

当他们把我带到莫尔多维亚集中营时,那里有21名女囚犯,我是第22名。当时正在进行维修,那一周他们允许我们在院子里的长椅上睡觉。在闷热的监狱地牢里呆了一年之后,我得以再度呼吸新鲜空气,欣赏星空,这是多么令人欣喜的事情啊!然而,这仅仅持续了一个星期,之后他们把我们所有人都赶到了低矮狭窄的宿舍,我们全体都必须在那里睡觉。

我睡在二楼的阁楼上,直到楼下有了床位。在那里,呼吸要容易一些,但由于窗户紧闭,氧气仍然稀缺。这儿对年纪大的囚犯来说太冷了,而且宿舍不大;一张床挨着一张床,中间有一条狭窄的过道。身体上最大的痛苦是那些集中营的夜晚,那时你会渴望早上能够跑到院子里,在工作前呼吸一些新鲜空气。由于闷热,许多人患上了失眠症,然而到了白天,即使是老人也被严禁休息。只有病人可以在白天躺下,其余的人都要受罚。[3]

[1] 在前往莫尔多维亚的漫长而疲惫的旅途中,尼约勒瘦了三十三磅。营地的食物非常单调,质量也很差:不含任何脂肪的大麦泥、鱼、吃剩的肉屑(牛乳房、膈肌、肺)。秋天,白菜汤要喝几个月,但白菜供应耗尽后,又要做另一种汤,几个月一成不变。尼约勒于1975年10月10日病倒,整个冬天和1976年春天都在发烧和头晕中度过。第二年冬天,她又病倒了。

[2] 尼约勒的苦难和性格的坚强在她这段时间写的信中有更详尽的描述:

“...我们生活的小船由一位好父亲掌舵,这是多么美好的事情。当他掌舵时,没有什么是可怕的。而且,无论生活变得何等艰难,你都会明白如何战斗,如何去爱。我可以说,1975年就像一眨眼的功夫就过去了,但它始终是我的喜乐。我为这一年感谢至善的天主"、

“3月3日,我从医院回来。你的诊断相当准确——急性衰竭。”、“我的‘假期’持续了一段时间,它是在(1975年)10月18日开始的,11月我只工作了6天,12月在医院度过,只有在月底我才能缝纫4天。一月份被我分成两半,一半工作,另一半不工作。二月在医院度过,三月的前三天也是如此。现在我慢慢地缝制,做做停停;当我感到虚弱时,我就到院子里去享受新鲜空气和阳光。我完成了我的定额,因为我们只工作了一个班次。...所以目前,一切都进行得很顺利。人人都爱我,而我也努力用自己的方式来回应。我很开心,而且心满意足”。(摘自《纪事》第23期,1976年6月13日)

[3] 尼约勒写的一封信中的反思,特别描绘了她的真实性格:“....我很感谢那些通过努力让我在这里发现自我的人。我学到了很多,经历了很多,这一切都是有用的。毕竟,至善的天主最清楚我需要什么...”

“再过六天,他们把我从维尔纽斯押走就有半年了,但这一切似乎如此短暂,仿佛就在昨日。我的‘荣誉’警卫、与我共命运的人——其中有很多人(他们都是刑事犯,我是唯一的政治犯)对这座城市(或者说是对火车站)做了最后的目送,此外,还有那个‘浪漫故事’——(前往劳改营的)整个旅程,所有这一切仍历历在目,都是无法言表的,必须经历这些,才能感受到生命,才能理解爱的必要性和价值。当他们把我流放时,我有可能第二次经历这种浪漫故事。而你只能为此羡慕我,尽管这是没必要的——所有这些都不适合你这种身体状况的人。”(摘自《纪事》第23期,1976年6月13日)