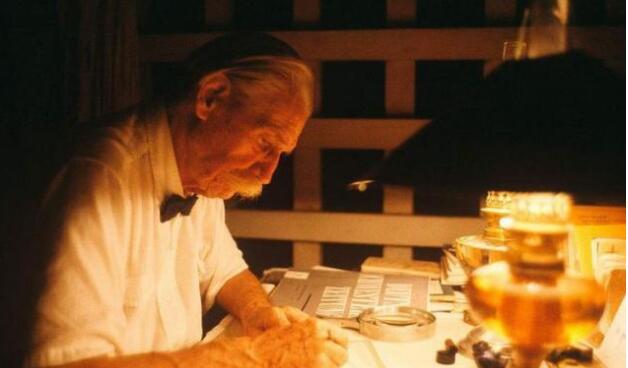

诺贝尔和平奖获得者,“非洲圣人”阿尔贝特·史怀哲牧师曾经警告人类:如果人类认为自己有权力毁灭别的生命,他总有一天会走到毁灭与自己类似的生命或自我毁灭的地步。他劝告人们,在不得不杀死动物时,应怀自责之心。

曾写于约2200年前的印度教提鲁克鲁经有言:何谓有道德的行为,就是绝不残害生命,因为杀生是所有罪恶的根源。

死海古卷艾赛尼亚和平福音:我真实地告诉你们:杀生的人杀了他自己。吃被杀动物的肉,是在吃死亡之躯。因为在他的血液中,它们的每一滴血都会变成毒药。它们的气味使他的呼吸臭不可闻;它们的肉在他的肉中沸腾;它们的骨头在他的骨头中变成白垩;它们的肠子在他的肠子中腐烂;它们的眼睛在他的眼睛中变成翳障;它们的耳朵在他的耳朵中流脓。它们的死亡会变成他的死亡。

不难想到,避免对其他生命残忍,是为了阻止人犯下更可怕的罪行。这说到底,其实是人类的一种自我保护。换句话说,如果一个人会毫无顾忌地虐杀一条无辜的生命,他/她还有什么事是做不出来的呢?

除了人类自己以外的生命,其他生命很多时候都只被当做工具。

“圣雄”甘地曾说:“我觉得,当心灵发展到了某个阶段的时候,我们将不再为了满足食欲而残杀动物”。

中国文化中缺少对生命的尊重和敬畏之道。凌迟处死这种极其野蛮的刑罚,一直保留到十九世纪,难怪大清国一直不被其他国家认作是文明世界的一员!

直到近年,国内很多辞书仍然会在介绍一种动物时,不忘加上“可食用”这类用途说明。

作为20世纪“伟人中的伟人”,史怀哲这个名字几乎已成为“人类爱”的代名词

1915年,史怀哲置身非洲丛林与河水间勃发的生命世界,追念第一次世界大战蔑视生命的悲剧,提出了“敬畏生命”的理念,将伦理学的范围由人扩展到所有生命,他也因此成为生命伦理学的奠基人。

史怀哲的素食观不是只建立在医学的狭隘的生理基础上的。他有着一颗“无缘大慈”和“同体大悲”之心。这正是古今中外一切圣者的共同特征。对于史怀哲来说,无条件的爱和仁慈正是其作为一个生命的意义之所在。

史怀哲曾经说:“除非你能够拥抱并接纳所有的生物,而不只是将爱心局限于人类,不然你不算真正拥有怜悯之心。”

他还说:“除非人类能够将爱心延伸到所有的生物上,否则人类将永远无法找到和平。”

他曾经无数次告诉世人:“我的生命对我来说充满了意义,我身旁的这些生命一定也有相当重要的意义。如果我要别人尊重我的生命,那么我也必须尊重其他的生命。

史怀哲辞世已经半个世纪,人类文明也在不断向前迈进,今天重读他一百年前的讲稿,依然能感受到悲悯、包容和博爱。正是这种精神,鼓舞着我们继续走下去。

善是保存和促进生命,恶是阻碍和毁灭生命。如果我们摆脱自己的偏见,抛弃我们对其他生命的疏远性,与我们周围的生命休戚与共,那么我们就是道德的。只有这样,我们才是真正的人;只有这样,我们才会有一种特殊的、不会失去的、不断发展的和方向明确的德性。

敬畏生命、生命的休戚与共是世界中的大事。自然不懂得敬畏生命。它以最有意义的方式产生着无数生命,又以毫无意义的方式毁灭着它们。包括人类在内的一切生命等级,都对生命有着可怕的无知。他们只有生命意志,但不能体验发生在其他生命中的一切;他们痛苦,但不能共同痛苦。自然抚育的生命意志陷于难以理解的自我分裂之中。生命以其他生命为代价才得以生存下来。自然让生命去干最可怕的残忍事情。自然通过本能引导昆虫,让它们用毒刺在其他昆虫身上扎洞,然后产卵于其中;那些由卵发育而成的昆虫靠毛虫过活,这些毛虫则被折磨至死。为了杀死可怜的小生命,自然引导蚂蚁成群结队地去攻击它们。看一看蜘蛛吧!自然教给它的手艺多么残酷。

从外部看,自然是美好和壮丽的,但认识它则是可怕的,它的残忍毫无意义!最宝贵的生命成为最低级生命的牺牲品。例如,一个儿童感染了结核病菌。接着,这种最低级生物就在儿童的最高贵机体内繁殖起来,结果导致这个儿童的痛苦和夭亡。在非洲,每当我检验昏睡病人的血液时,我总是感到吃惊。为什么这些人的脸痛苦得变了形并不断呻吟;我的头,我的头!为什么他们必须彻夜哭泣并痛苦地死去?这是因为,在显微镜下人们可以看见10‰~40‰毫米的白色细菌;即使它们数量很少,以至于为了找到一个,有时得花上几个小时。

由于生命意志神秘的自我分裂,生命就这样相互争斗,给其他生命带来痛苦或死亡。这一切尽管无罪,却是有过的。自然教导的是这种残忍的利己主义。当然,自然也教导生物,在它需要时给自己的后代以爱和帮助。只是在这短暂的时间内,残忍的利己主义才得以中断。但是,更令人惊讶的是,动物能与自己的后代共同感受,能以直至死亡的自我牺牲精神爱它的后代,但拒绝与非其属类的生命休戚与共。

受制于盲目的利己主义的世界,就像不条漆黑的峡谷,光明仅仅停留在山峰之上。所有生命都必然生存于黑暗之中,只有一种生命能摆脱黑暗,看到光明。这种生命是最高的生命,人。只有人能够认识到敬畏生命,能够认识到休戚与共,能够摆脱其余生物苦陷其中的无知。

这一认识是存在发展中的大事。真理和善由此出现于世,光明驱散了黑暗,人们获得了最深刻的生命概念。共同体验的生命,由此在其存在中感受到整个世界的波浪冲击,达到自我意识,结束作为个别的存在,使我们之外的生存涌入我们的生存。

我们生存的世界之中,世界也生存于我们之中。这个认识包含着许多奥秘。为什么自然律和道德律如此冲突?为什么我们的理性不赞同自然中的生命现象,而必然形成与其所见尖锐对立的认识?为什么在它发挥善的概念的地方,它就必须与世界作斗争?为什么我们必须经历这种冲突,而没有有朝一日调和它的力量?为什么不是和谐而是分裂?等等。上帝是产生一切的力量。为什么显示在自然中的上帝否定一切我们认为是道德的东西。即自然同时有意义地促进生命和无意义地毁灭生命的力量?如果我们已能深刻地理解生命,敬畏生命,与其他生命休戚与共;那么,我们怎样使作为自然力的上帝,与我们所必然想象的作为道德意志的上帝、爱的上帝统一起来?

我们不能在一种完整的世界观和统一的上帝概念中坚定我们的德性,我们必须始终使德性免受世界观矛盾的损害,这种矛盾像毁灭性的巨浪一样冲击着它。我们必须建造一条大堤,它能保存下来吗?

危及我们休戚与共的能力和意志的是日益强加于人的这种考虑:这无济于事!你为防止或减缓痛苦、保存生命所做的和能做的一切,和那些发生在世界上和你周围,你又对之无能为力的一切比较起来,是无足轻重的。确实,在许多方面,我们是多么的软弱无力,我们本身也给其他生物带来了多少伤害,而不能停止。想到这一点,真是令人害怕。

你踏上林中小路,阳光透过树梢照进了路面,鸟儿在歌唱,许多昆虫欢乐地嗡嗡叫。但是,你对此无能为力的是:你的路意味着死亡。被你踩着的蚂蚁在那里挣扎,甲虫在艰难地爬行,而蠕虫则蜷缩起来。由于你无意的罪过,美好的生命之歌中也出现了痛苦和死亡的旋律。当你想行善时,你感受到的则是可怕的无能为力,不能如你所愿地帮助生命。接着你就听到诱惑者的声音:你为什么自寻烦恼?这无济于事。不要再这么做,像其他人一样,麻木不仁,无思想、无情感吧。

还有一种诱惑:同情就是痛苦。谁亲身体验了世界的痛苦,他就不可能在人所意愿的意义上是幸福的。在满足和愉快的时刻,他不能无拘无束地享受快乐,因为那里有他共同体验的痛苦。他清楚地记着他所看见的一切。他想到他所遇见的穷人,看见的病人,认识到这些人的命运残酷性,阴影出现在他的快乐的光明之中,并越来越大。在快乐的团体中,他会突然心不在焉。那个诱惑者又会对他说:人不能这样生活。人必须能够无视发生在他周围的事情,不要这么敏感。如果你想理性地生活,就应当有铁石心肠。穿上厚甲,变得像其他人一样没有思想。最后,我们竟然会为我们还懂得伟大的休戚与共而惭愧。当人们开始成为这种理性化的人时,我们彼此隐瞒,并装有好像人们抛弃的都是些蠢东西。

这是对我们的三大诱惑,它不知不觉地毁坏着产生善的前提。提防它们。首先,你对自己说,互助和休戚与共是你的内在必然性。你能做的一切,从应该被做的角度来看,始终只是沧海一粟。但对你来说,这是能赋予你生命以意义的惟一途径。无论你在哪里,你都应尽你所能从事救助活动,即解救由自我分裂的生命意志给世界带来的痛苦;显然,只有自觉的人才会从事这种救助活动。如果你在任何地方减缓了人或其他生物的痛苦和畏惧,那么你能做的即使较少,也是很多。保存生命,这是惟一的幸福。

另一个诱惑,共同体验发生在你周围的不幸,对你来说是痛苦,你应这样认识:同甘与共苦的能力是同时出现的。随着对其他生命痛苦的麻木不仁,你也失去了同享其他生命幸福的能力。尽管我们在世间见到的幸福是如此之少;但是,以我们本身所能行的善,共同体验我们周围的幸福,是生命给予我们的惟一幸福。最后,你根本没有权利这么说:我要这么生存。因为你认为,你比其他生命幸福。你必须如你必然所是地做一个真正自觉的人,与世界共同生存的人,在自身中体验世界的人。你是否因此按流行的看法比较幸福,这是无所谓的。我们内心神秘的声音并不需要幸福的生存——听从它的命令,才是惟一能使人满足的事情。

我这样和你们说,是为了不让你们麻木不仁,保持清醒的头脑!这与你们的灵魂有关。如果这些表达了我内心思想的话语,能使在座的诸位撕碎世上迷惑你们的假象,能使你们不再无思想地生存,不再害怕由于敬畏生命和必然认识到共同体验的重要而失去自己,那么,我就感到满足,而我的行为也将被人赞赏......