导言:故事背后的故事

(作者:丹尼尔·L·弗莱厄蒂)

1962年6月,我受委派前去《美国》杂志工作,那年我刚完成我的卒试(tertianship),即耶稣会正式培育的最后阶段。我被召去作为图书编辑供职一年,替换耶稣会士哈罗德·加丁纳,当时他正在“新天主教百科”工作。所以,我在1963年十月住进耶稣会“美国之家”(America House Jesuitcommunity),此时,瓦尔特·J·齐赛克突然回到美国——他在苏联滞留了23年,包括18年的囚犯生活,其中15年是在西伯利亚劳改营度过的。事实上,齐赛克神父早已被宣布死亡,因为无论是他的家人还是耶稣会士,1945年后就无人听到他的音讯了。

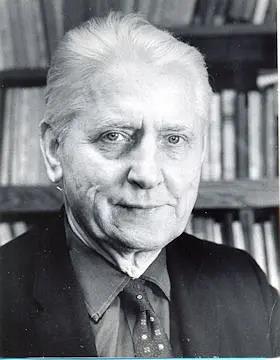

从苏联归来的齐赛克神父,照片摄于1963年

他归来的故事引发了轰动,出版社趋之若鹜。当他所乘的航班抵达爱德怀尔德机场(现肯尼迪机场)时,电视台的摄影机便包围了瓦尔特神父的姐妹们,以及代表耶稣会纽约会省长和马里兰州会省长的瑟斯顿·N·戴维斯和尤金·卡尔亨。

无人确知从飞机上下来的是否瓦尔特神父本人,亦或苏联的冒牌货,戴维斯神父和卡尔亨神父是瓦尔特在1930年代前去罗马学习前的同学。齐赛克晋铎后不久,便受命到波兰阿伯丁协助当地的拜占庭礼天主教会,俄军于1939年侵入阿伯丁,那是人们最后一次收到齐赛克神父的音讯,直到他的妹妹在1961年收到一封据称发自他的信件,寄信地点是西伯利亚。

其它信件陆续寄达,但是他的姐妹们无法相信寄信者真的是瓦尔特,直到他在信中谈及年少时的家庭轶事以及家庭成员。后来在朋友们的帮助下,她们与美国国务院取得联系,意图安排一次旅行去俄国访问他。与她们的期望不同,国务院决定用一名在华盛顿逮捕的低级苏联特工“交换”瓦尔特神父。即便如此,无人能保证飞机上下来的就是瓦尔特·齐赛克本人。

不过,那的确是他本人。

跟随爱德怀尔德云集而来的媒体,他与戴维斯神父、卡尔亨神父以及他的姐妹们回到“美国之家”,那也是我与他第一次见面的地方。当天下午, 他前往宾夕法尼亚州维尔纳斯维尔的耶稣会望会院,在那里他将与在谢南多厄的家人们比邻而居,远离那些媒体——他被宣告死亡后从俄罗斯归来的故事使他们陷入狂热。所有人都想了解他的事迹,戴维斯神父与纽约和马里兰会省做了安排,由《美国》杂志发表这个故事。直到那时,我仍然完全不知道为什么他指派我,这个最年轻和最新入职的职员,来编写这个最后以“与天主在俄罗斯”之名出版的故事。

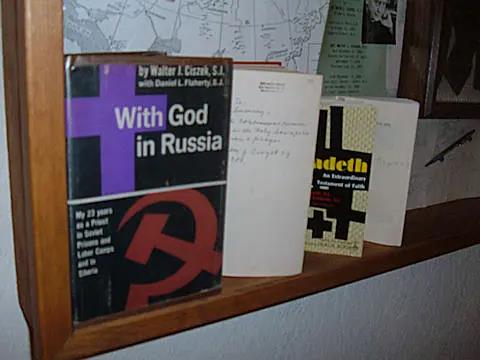

《与天主在俄罗斯》第一版

就在下一周,我们周四早晨的编辑会议决定将《美国》杂志交予印刷厂后,我踏上了纽瓦克机场的旅途,搭乘一趟下午的航班。这将是我的维尔纳斯维尔之旅的第一站,在那里,我将被领到望会院与齐赛克神父见面。

“你好”,我说,“我是来这里帮你写书的。”

他用茫然的目光凝视着我。于是我做了自我介绍,问他是否记得要与我在“美国之家”见面。他不记得了,也不知道任何与写书有关的消息,没人向他说过与之相关的任何事。我们短暂地散了一会儿步,在此期间,我向他解释自己是受《美国》杂志的编辑委派,来协助他写他的故事,因为所有人都想知道他在俄罗斯和劳改营度过的岁月。他很有礼貌,但不太乐意提供信息。他谈自己谈得很少,而且总是只用三言两语回答问题。

我最后不得不放弃,于周五上午搭机返回纽约。我告诉戴维斯神父发生了什么,然后对他说,如果真的要讲这个故事,那么讲述的人不会是我——我先前可能被齐赛克神父当成秘密警察的审问者了。

戴维斯神父给马里兰会省打了电话,毫无疑问,马里兰会省也打给了瓦尔特。无论如何,戴维斯神父叫我下周四回维尔纳斯维尔,与齐赛克神父再见一面。我在当天下午抵达维尔纳斯维尔时,情形已然完全不同。瓦尔特满面微笑地在门口等我,并向我道歉,之后他问:“我们什么时候开始?”。当晚的晚餐过后,我们在凌乱的望会院中的会客室开始了访谈。

瓦尔特从他在谢南多厄的童年时代讲起,他说:“这是因为,除非你了解我为何做那些事,否则你将无法理解那些事”。这话说得有道理。于是他开始讲述,我做笔录。我间或提出一些简单的问题,以便更好地理解他对我说的事情,但在绝大多数时间里,我仅仅是奋力地听和写。我们在周五的早上、下午和晚上又见了面。然后到周六早晨再次见面,那时我说:“够了,瓦尔特,这周我做不了更多了。”

我于周日乘飞机返回纽约。当然,我们在周一早上召开了每周例行的编辑会议,作为编辑,本周我还有通常的编辑工作要做。但我下定决心,要在返回维尔纳斯维尔前完成齐赛克神父口述的笔录,于是在周一、周二和周三的夜晚加班加点,用来听写齐赛克神父的故事。

除去一些例外,这就是我接下来六个月的日程安排:周四下午,我搭飞机回到维尔纳斯维尔,在周四晚上和周五、周六与瓦尔特见面,之后在周日飞回纽约。有一两次,航班由于天气原因而被取消,于是我和瓦尔特与各自的家人一同度过了感恩节周末和圣诞假期。不过,到了1964年的圣诞节,我们已经出色地完成了故事的编写,它就是日后的《与天主在俄罗斯》。

那个故事并不难写。瓦尔特有惊人的记忆力,我唯一的工作就是将它写在纸上。为了保证故事的平稳发展和事件发生顺序的正确性,我会偶尔提出一些特定的问题,比如“他长什么样?”,或是“花了多长时间?”,又或是“你为什么做那个?”、“你(或他)接下来做了什么?”。但我主要的任务还是做好记录,趁脑中的内容依然鲜活时将文本听写下来。

齐赛克神父从苏联归来时所穿的衣服,和他写书所用的钢笔

我不久前才得知,在马里兰会省的档案室,保存了一套我每周对瓦尔特的“访谈”的录音。我感到疑窦重重,因为我从不知道那时制作过这些录音带,也完全不知道它们是怎么做出来的,因我不记得与瓦尔特会谈时房间里有任何录音设备。不过,其中一份拷贝在几年前送到了我这里,那个词听上去十分真确——“机密工作”(Mysterium quoddam)。

每周,《美国》出版社的一位秘书将我听写的磁盘内容打印出来,但是在“完成”故事前,我不必费神去亲自读文稿或与瓦尔特对其展开讨论。复活节假期过后,我们开始逐一检查那些基于每周访谈内容的“章节”。此时,对于故事中是否使用其他人物的真名,瓦尔特感到忧虑,他害怕苏联内务人民委员部会据此追踪并盘问那些依然在世的人(亦或做出更糟糕的事情)。所以我们为那些人编造了新的名字,我还将自己的想法编成列表,如此一来,我就能使故事顺利发展下去。随着讲述的进行,瓦尔特又根据自己的记忆做了许多修正和增补,最终形成的是一部超过1500页的完成稿。

《美国》出版社的业务总管威廉·霍勒布先生,从出版者那里收到了数目可观的提案后,选择麦格劳-希尔为出版者。当我将手稿的文本量告知哈罗德·麦格劳后,他不由得抽了口凉气,并要求我们将它精简到500页。

“你该这么办,”他说,“把全部或者大部分与苏联日常生活有关的部分删掉,比如某些东西要花多少钱,物资短缺,人们的心态等等。然后想想哪些内容是多数人早已从平日的报纸中了解的。将内容牢牢锁定在齐赛克的事迹上就可以了。”

于是,瓦尔特与我再次粗略浏览了一遍手稿。关于哪些内容该删去,哪些该保留,我们开了不少玩笑,也开展了一些严肃的争论,但最终成功将手稿精简至500页。据我所知,那份原始手稿保存在马里兰会省的档案室内。

齐赛克神父展示第一版《与天主在俄罗斯》

最终,1964年的春夏之交,瓦尔特与我一同在纽约的美国之家会见了哈罗德·麦格劳,并为手稿做了润色。在接下来的数周,我与瓦尔特回答了来自麦格劳-希尔的负责原稿的编辑(很不幸,我忘记了他的姓名)的询问。适逢7月31日,圣依纳爵·罗耀拉瞻礼,本书被交予付梓。

耶稣会士 丹尼尔·L·弗莱厄蒂

作者简介:

丹尼尔·L·弗莱厄蒂(Daniel L. Flaherty), 1929年出生于芝加哥,1947年入俄亥俄州米尔福德耶稣会望会院。在印第安纳州的西巴登学院(West Baden College)完成耶稣会学业后, 他于1963年晋铎。结束《美国》杂志的工作后, 弗莱厄蒂神父在罗耀拉出版社工作并担任责任编辑。1973年,他被指名为芝加哥会省的会省长,并在任职期间参加耶稣会第三十二次全体大会。1979年, 他被任命为罗耀拉出版社的出版总监,十年后被指名为芝加哥会省的司库。弗莱厄蒂神父于2010年荣休,现居住于密歇根州克拉克斯顿的哥伦比亚中心(ColombiereCenter)。