1947年6月的一个早晨,我在上工前收到通知,要在生产队离开时留在营房里。我吃了一惊。一个警卫在十点左右来到营房,要求看我的登记卡。我出示登记卡后,他立即检查了一下我的衣服,查看有没有遗漏的东西——当时我们刚上交了冬装,拿到了夏天的棉裤、外衣和帽子。检查完毕后,他叫我收拾好东西跟他走。

我和警卫一起走出了叶夫罗利特纳的大门,并在经过大门时朝格里布诺夫挥了挥手。自此我再也没有见过他。我们沿着环绕山坡的铁轨一路走到诺里尔斯克,进入了一个名叫“二号营”的营地。诺里尔斯克地区的一些劳改营是有名字的,例如“扎帕德纳亚”和“叶夫拉利特纳亚”,但大多数劳改营只有编号。一进劳改营大门,警卫就把我转交给了管理方。我按照惯例进行了常规登记,然后接受了澡堂和理发师的招待。最后,我被分配到了一个生产队和一间营房。

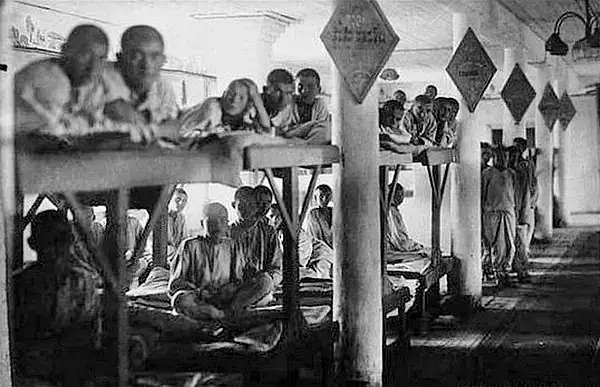

二号营的面积相当大。这里可能共有五六十间营房,因为二号营大体位于诺里尔斯克城内,所以营房沿着一条条整齐的街道建起来,排列整齐。这些营房是单层建筑,坐落在施密提哈山脚下的高地上,所以在营房的前方有一组木制的台阶,使它们看上去简直就像住宅。营房还被重新粉刷过。在二号营中,每个营房的中间被一条过道隔断,两侧各有一个放置了床铺的隔间,过道里还设有洗漱台、衣架和晾衣杆。

和往常一样,沿两面墙摆放的床铺是双层的,但每两张床铺之间都有一条过道,不像我以前见过的床铺那样摆得严严实实。在这些床铺上,我第一次在营地里见到了薄薄的床垫和毯子。房间的中间有一个带有大烟囱的小砖炉,它们是用来保温的,炉子后面有一张配有长椅的长桌。一个角落里有一桶供洗漱用的水,还有一个盛饮用水的铁皮水壶。每个隔间都有一个勤务员,他们的工作是在指定的时间将食物摆在桌子上、打扫房间以及保养衣服和毯子。

每天早上,勤务员还会把毡靴从营地中心的烘干室里运来,毡靴每天晚上都挂在那里。我们用编号将毡靴区别开来,我的编号是0111,把它们送去金属圈晾干之前要用粉笔在上面写下编号。然而,粉笔印记很容易被擦掉,所以每个人都会在自己的毡靴上加上独一无二的识别标志,以防偷梁换柱。床上有了毯子,人们也就不用再穿着工作服睡觉了,所以我们每天晚上也要把工作服挂起来烘干,上面也写有编号。

二号营也是我到过的第一个极其注重营房和人员清洁的营地。每十天会有一个洗浴日,届时我们要用机器修剪头发,刮体毛(虱子的预防措施),还能得到一块美元大小的肥皂。在进入澡堂之前,我们先脱得一丝不挂,然后把衣服交出去消毒。从澡堂里出来后,我们排队去领新的衣物。不管衣物是大是小,我们拿到什么就穿什么,如果太紧,就把它扯开,这样会感觉舒服点。到了第二个洗浴日的时候,你交上去的内衣裤可能比破布好不了多少。在这里,同样是第一次,他们每三个月就要把我们的裤子和外衣洗一遍。

二号营的主要任务是建设一个名为BOF的大型加工厂。我在二号营住下的第一个晚上,一个委员会造访了各个营房,接着询问每个新工人的专长。在我的生产队里有个名叫米哈伊尔的小伙子,他最多二十岁,我们的关系十分友好。他了解其中的窍门, 所以他劝我将自己归类为“技工”。生产队里还有一个名叫万亚的犹太人,他也报名当了技工。到了当晚的就寝时间,我们三个人一起被分配到技术团队,然而我们对机械一窍不通。

次日,我们到工厂报到上班。从营区大门到厂区大门只有大约100码的距离,所以我们只是在出入时经过简单的清点,没有警卫看管,简直和上班打卡一样。那天上午,我们三个“技工”到金属加工区报到。很快,我们就发现自己必须为了焊接而画出金属板与锅炉截面等等的概要图。技工的工头是一个名叫斯坦因的犹太人,他开始向我说明这一切。我只是冲着万亚点了点头,说:“跟他谈吧。我只是他的助手。”

斯坦因快速说明了他要求我们做的事情,然后给了我们一张用作开头的简单草图。万亚轻车熟路地点点头,他用手指扶着额头,表现出一脸若有所思的样子,偶尔用拳头摩擦下巴。斯坦因走后,我们拖出了第一张铁s片,然后商量起来。我们不知道该如何开始,也不知道该用什么工具。过了一会儿,斯坦因回来了。当时他一定看出我们是在虚张声势,但他什么也没说。最后,万亚迎难而上,单单用眼睛估算了一下,就画出了他的第一张草图。然后,怀着机械大师般的自信,他先是呼叫焊工,接着让他用焊枪把它切出来。当然,它与装配规格相差很多。“嘛,”万亚说,“专家也是会出错的!”

幸运的是,不久后我结识了一位德国切割工,他是一位货真价实的专家。他一步一步地教我们该怎么做,我们的工作渐渐变得差强人意了。这也算一件好事,因为它让我们不必参加外面的手推车工作。有关方面指望在冬天来临之前至少能给建筑物装上屋顶,所以建设工作正在快速推进。墙体的堆砌是如此匆忙,就连我们这些“机械专家”也得时不时用手推车帮忙。到了夏末,天气已经冷得足以让灰浆里的水结冰,但砖头还是砌上去了。官员们声称,他们掌握了一种新的工艺,可以在寒冷的天气里搅拌砂浆和砌墙。这确实是一种新工艺,在灰浆凝固后——不如说是“冻结”后——它是如此的松散,我们甚至可以用手指把灰浆从砖块之间刮出来。

工作速度、天气和砂浆相结合,导致了一场实实在在的悲剧。某座工厂建筑的一面墙,已经完成了超过三分之二的进度,却在毫无预警的情况下倒塌了,那些在墙上工作的人遭到了掩埋。我从不知道多少人死去了,因为所有生产队在救援工作开始前就被立刻送回营地。第二天一早,大部分参加建设的生产队,包括我的生产队在内,都被送到了城市另一头的九号营。但新的生产队被送了过来,墙体得到了重建,工厂也成型了。

就像二号营一样,九号营也是一个不错的营地。营房干净而温暖,我们的床铺上有床垫和毯子。营地建在一个大型黏土采掘场附近,该营地的任务是向诺里尔斯克所有的新施工项目提供建筑材料。营地旁边有一个砖厂,还有一些规模较小的工厂,它们生产混凝土砌块、预制窗框以及用于特种材料的玻璃粘合剂。我们在砖厂里做着三班倒的工作,昼夜不停。这里几乎没有机器,搅拌机也很原始,连切砖都是靠人工完成。工厂被划分为两部分:一个小房间用于搅拌黏土和切割砖块,另一个大房间里则有三个砖窑。我被派到窑房工作。

到处都有官员催促我们提高工作速度,加快生产节奏。由于这个工厂是诺里尔斯克及其周边地区所有建设所需材料的主要来源,九号营的官员们迫切希望能跟上需求。他们催促、威胁、承诺——但他们在多数情况下一无所获。九号营的囚犯以盗贼为主,他们总是消极怠工。

在1948年初,营地的名字最终改为“五号营”。盗贼被送往另一个营地, 大批政治犯被带到“五号营”以完成工作。随着劳改营改组,我被分配到一个建筑大队,负责诺里尔斯克城的实际建设工作。二号营的各生产队一直在一个被称为“戈尔斯特罗伊”(Горстрой)的地方建城,如今我们从五号营加入了他们的行列。这些建筑最初大多是两层楼房,类似于劳改营的营房,但是到了1948年,我们就开始建造四层和五层公寓楼。

第一阶段通常是把新楼房的选址清理干净,在工作区周围架起铁丝网,然后开挖地基。为了修建这些五层建筑,我们必须挖穿冻土层直到深达18到26码的基岩,所有工作都是用铁镐和铁锹完成的。但地基不是绵延不断的,只是在基岩上架起几座2米见方的塔架用作钢筋混凝土支柱的基础,这些柱子是整座建筑的中心支柱。

一个塔洞里有三个人干活。我们必须用桶把土运出来,所以一个人在地面上干活,两个人在下面干活,下面的一个挖土,一个将土装进桶里。我们连续工作了十个小时,期间有半小时的用餐时间。虽然当时的地表温度是零下40度,但在塔洞下,为了完成每日工作定额,我们不得不拼命干活,以至于把衣服脱到腰部才能舒服点儿。一挖到基岩,塔架就准备好了,浇筑混凝土的工作很快开始。将塔洞填满可能要花上一两天的时间,因为混凝土也必须手工搅拌,而对于这项工作来说,当时的天气并不理想。

地基孔打好后,就开始在这些加固的柱子周围砌墙。同样,所有的工作都是由手工完成的。包括砖块、水泥和木材在内一切都要用梯子运上来,或者人工扛上五层楼。尽管条件简陋,五层公寓楼在寒冬中却用了不到三个月就完工了。

当然,期间也产生了很多的浪费。有时车上一半的砖头会在卸货时摔碎,或者半车水泥在我们将其铲起的时候被风吹走。囚犯们自然不会在这些事上费心。事实上,他们可能会砍掉一根支撑天花板的横梁用作柴火,仅仅是为了在楼里取暖。他们所关心的只是楼房是否按期完工,或者是否能完成当天的工作并通过检查。

工作很辛苦,工时很长,但五号营的生活比我长久以来体验过的都好。这里的政治犯是一群有趣的人, 他们很友好,平易近人,充满友爱精神,我们每天晚上在营地大门集合回营房的时候,总会有很多人说笑和打闹。在返回营地的途中,我们必须经过诺里尔斯克市的中心地带。人们用带有同情的目光扫视了我们几眼,虽然我们不能停下来与他们交谈,但在城市的街道上行进时,你可以看到生产大队的人们挺直了腰板,走路时看起来比以往挺拔了一些。

同样在五号营,我也是离开杜金卡之后第一次做弥撒。卡斯帕神父又一次担当了我的“天使”。他是直接从杜金卡来到这里的,每天都为一大群波兰人、立陶宛人、拉脱维亚人和其他天主教徒做弥撒。我在五号营住下的第一个夜晚,他就来找我帮忙。我大喜过望,不久之后就接管了他的一个“堂区”。

一个名叫维克多的波兰人是我“堂区”的组织者。他是个中等身高的男人,头秃得很厉害,有一双如煤一般黑的眼睛和一副苍白的面孔,维克多曾经是位教师,他现在担任营地的装订工,办公室就在总部大楼里。实际上,我经常在他的办公室里做弥撒。就在指挥官的眼皮底下, 除了极少数例外情况,我每天晚上都要做一套完整的东方礼弥撒。我有一个圣爵和圣体盘,它们是一个囚犯用镍制作的,酒依然是用葡萄干酿成的,面包则是一些在营地厨房工作的拉脱维亚天主教徒为弥撒特别烤制的。

维克多本人每天晚上都会参加弥撒,而且还去领圣体。另有一个经常过来的俄国人,名叫斯米尔诺夫,他将弥撒的祷文牢记于心,并在弥撒中代表会众作出应答。办公室里的人太多的话是很危险的,因为容易引起别人的注意,但随着消息传开,想来参加弥撒的人越来越多。一段时间后,我和卡斯帕开始冒险。我们会在一个营房里做弥撒,那个营房住的大多是立陶宛人或波兰人,而且大队长本人也是个虔诚的人。

最终,肯定有人打了我的小报告。我在地基工作队的工作被解除了,并且被安排到劳改营另一侧的一个生产队营房里,那个营房由一位严厉的生产队长管理,他得到通知要对我进行密切的监视。但他对宗教几乎一无所知,也没有被特别告诫留意宗教活动,所以人们晚上会来营房里打牌或玩多米诺骨牌,然后在嘈杂的谈话声的掩护下告诉我当晚或次日早上安排了多少告解和圣体。

之后,我就会出去散一会儿步。在绕着营地闲逛的过程中,我会和一个又一个人见面,与他散步和聊天的同时听他的告解。如果有很多人要做告解或领圣体,我会试着让这些人一大早起来,去营地周围的不同地点。我会在那几个地点和他们见面,在晨间问候的幌子下分发圣体,表面上是两三人碰巧相遇了。如果早上不行,我就设法在晚上做完弥撒后把所有圣体全发给他们,慑于突击检查的威胁,把圣体留着过夜是很危险的。我们不是怕警卫会准确地找到圣体,而是害怕他们会将一切都没收,我不想冒险。

官员有时会对我进行审问,有一次他们直白地警告我不要从事任何宗教工作。我知道他们在监视我。然而,维克多在他的装订室里时刻注意着隔壁办公室里和我有关的谈话。如果听到有人提到我的名字,他就会设法透过木板瞥见那个打我的小报告或监视我的人。

不过一段时间后,我们把举行弥撒的地点从一个营房搬到另一个营房,以免遭受怀疑。我会在某个营房的角落里做弥撒,那个营房的勤务员很友善,他守着门,把那些不住在那里的或者他认为不属于这个团体的人挡在门外。我们成群结队在院子里走来走去,同时做着讲道和劝诫,看上去与任何一群正在进行讨论或闲谈的囚犯差不多。有时候,如果要办告解的人不多,我就会在营房里的一盘多米诺骨牌结束后,或者在假装读一本关于共产主义小册子时听告解。有相当多的人开始定期每月做一次告解,甚至还有人每周做一次告解。总之,我们的堂区呈现出欣欣向荣的景象。

大约在1948年的年中,我们营地里开始出现传言,据说在诺里尔斯克郊外要建设一个大型炼铜厂,是几个在办公室工作的五号营囚犯头一次从营地官员那里听说了这个消息。炼铜厂是如此之重要,因而它的建设将由一个名叫兹维列夫的将军来指挥,这是一个以按时完工闻名的人。之后的一天晚上,营地的公告栏上贴了一份告示:“以下人员准备编入生产队(этап).....” 我的名字也在名单上。