在89725号车厢里,沿车壁放置着两排粗糙的木板床铺(马卡尔称其为“上铺和下铺”),地板上铺着稻草,车厢顶部有一个通风口。其余的陈设只有一个用作炉子的刺破的旧油桶,以及一个用作厕所的泔水桶。车厢里没有窗户,不过车厢侧壁的缝隙大得可以让我们看到车外,还有风从中吹进来。

出发时,我们所在的车厢里有二十五个人。我们的大多数同行者都是在纳粹侵入波兰前逃亡的犹太人。弗朗克是第一个做自我介绍的人, 他是华沙的共产党员,在华沙被德国人攻陷前离开了这座城市。他曾在阅读共产文学的过程中了解到苏联是工人的乐园,于是无家可归的弗朗克决定带他的家人——他的妻子,十岁的儿子,还有他的侄子,去那个共产文学描绘的乐园生活。

弗朗克并不是这场旅途中唯一带着孩子的人。火车上拖家带口的人为数不少——祖父母、父母和孩子都在一起。他们就像随处可见的难民一样,离开世代居住的家乡,带上所有家产前往异国他乡开启新生活。即便在这种情况下,这些人也表现出了不起的友好精神,每个人似乎都在尽全力帮助和鼓舞他人。

从利沃夫到乌拉尔的旅程漫长而曲折。我们先是到了文尼察和基辅,然后经布良斯克和卡卢加到达高尔基,再往东到了喀山和乌法,最后沿着乌拉尔山脉和丘索瓦亚河向北行进,抵达距彼尔姆约50英里的丘索沃伊镇,它当时的名字还是“莫洛托夫”。铁路上每一列火车的优先级似乎都高于我们的工作班列,我们在连续的错车让行和发车之间前行。有时,我们会在发车前临时停上两天。

从某种意义上说,频繁的停车是一种幸运。停车让我们有机会四处逛逛,清理用作厕所的泔水桶。我们还轮流去打水,以满足不断的干渴,或试着买些食物。但我们基本上买不到任何食物,沿途城镇的餐饮店什么也不卖给我们。他们会说:“我们的食物只够镇上的工人们吃,我们帮不了难民。”工人的乐园里可能没有足够的食物,这令弗朗克感到震惊,但他将其归咎于战争。

我们每人每天可以在餐车上买到一小块面包,有时还可以买一磅左右的小焦糖,如果幸运的话,甚至可以从路过的农夫那里买到一颗洋葱或白菜。但我们所吃的食物,大多数还是我们出发时带的那些。涅斯捷罗夫和我一起生吃了身上带的一磅猪脊膘,大口大口吃着买来的面包和水。

三月的空气生冷而潮湿,此时我们的另一个巨大的需求就是给车厢供暖的燃料。我们不久就能熟练地从车站的煤堆偷煤,或者在铁道上捡煤块。有时,我们甚至趁火车临时停车的时候,从发动机里抢走煤块。

沿途城镇的居民对难民疑虑重重。有一天,火车在文尼察和基辅之间的路段临时停车,当时正好轮到我去取水。最近的水源是附近的一个集体农场,弗朗克的小儿子亚伦对我很有好感,于是陪我一路走到了那里。我们还没来得及走到泵房,一个女人就从房子里走了出来,开始像泼妇一样对我们大喊大叫。她叫我们“波兰人”、“流浪汉”和“肮脏的难民”,还说我们无权使用农场的水泵。她又说,她会在我们“污染”水源之前把狗叫出来,所以我们最好赶紧离开。

那天我们走了很久的路,又渴又累。她的尖啸成了骆驼身上的最后一根稻草,于是我开始以牙还牙,年轻时在谢南多厄的街道学到的骂人话从我口中喷涌而出。我已经很久没有用这些词说话了。那个泼妇一时目瞪口呆,然后安稳地撤回室内。小亚伦当时什么也没说,但他之后肯定把事情的经过告诉了他的父亲,因为后来在车厢里,弗朗克里走到我身边开起了玩笑:“我从没想到你会发这么大的脾气,你肯定是把那个老太婆骂跑了!”那一刻,我很高兴没让车上的人知道我和涅斯捷罗夫是司铎。

我们大约就是在那天夜里穿过了波兰和俄罗斯战前的旧边界——尽管我把那一天误记成了第二天。我清楚地记得那天是3月19日,圣若瑟瞻礼日。我还记得自己当时用肘碰了碰涅斯捷罗夫的肋骨,小声对他说:"你到了——在春天到俄罗斯了!"正如我在利沃夫的主教府对他所说的那样。

我们在沉默中对视了片刻。我们不知道将来会发生什么,但我们终于在做多年来梦寐以求的事。那节车厢里没有人知道我们是神父,但我们明白这并不重要。越过边境带给我一种奇怪的兴奋感和孤独感,让我想到过往生活的起始与结束。我不禁猜想,我们是否会像先前的许多司铎一样为信仰献出生命。记得那一夜入睡时,我跟着车轮撞击铁轨的节律一遍又一遍地说着:“我准备好了,我准备好了。”

利沃夫和丘索沃伊之间的这段走走停停的颠簸旅程,是一个绕了1500多英里的大圈,总共花了我们两周多的时间。除非我们临时停车,或者从缝隙中向外偷看,否则,我们看到的风景就只有车厢的四壁以及从车顶的通风口射出的一束晃眼的阳光。这就是我们的世界,在这个世界里,我们奋力地活了下来。随着时间一天天过去,谈话也在几周后变得了无新意。家庭的成员们在自家人之间谈论着家乡以及他们对新生活的希望,我们还聚在一起讨论了乌拉尔地区未来的机遇。

在临时停车时,常常有新来的人成群结队地挤进车厢,他们出于只有自己才知道的理由前往乌拉尔地区工作。对于新来的人,大家的态度很复杂:此时车厢已经显得太小了,而这些人占用了车厢内的宝贵空间;食物基本已经被吃光了,就连餐车也无法继续每天提供面包了,这些人使我们需要喂饱更多的肚子。但他们也带来了新的话题和新的信息,也许是只言片语或一两则新闻,可以打破我们一成不变的生活。

漫长而折磨人的两个星期过后,列车终于停靠在丘索沃伊城外,这是我们旅途(pilgrimage)的终点。城镇沿丘索沃伊河的右岸而建,距莫斯科东北约750英里,在这里,丘索瓦亚河于乌拉尔山麓汇入乌斯瓦河。丘索沃伊曾是一个很大的林业中心,原木从河流上游漂流而下,在这里被装上火车运往彼尔姆,如今的丘索沃伊是一个繁荣的城镇,为乌拉尔地区的俄国军需生产木炭和生铁。俄国人正在努力开发这一地区的丰富的铁矿藏,他们沿河岸建设了许多巨大的煤窑和矿窑。

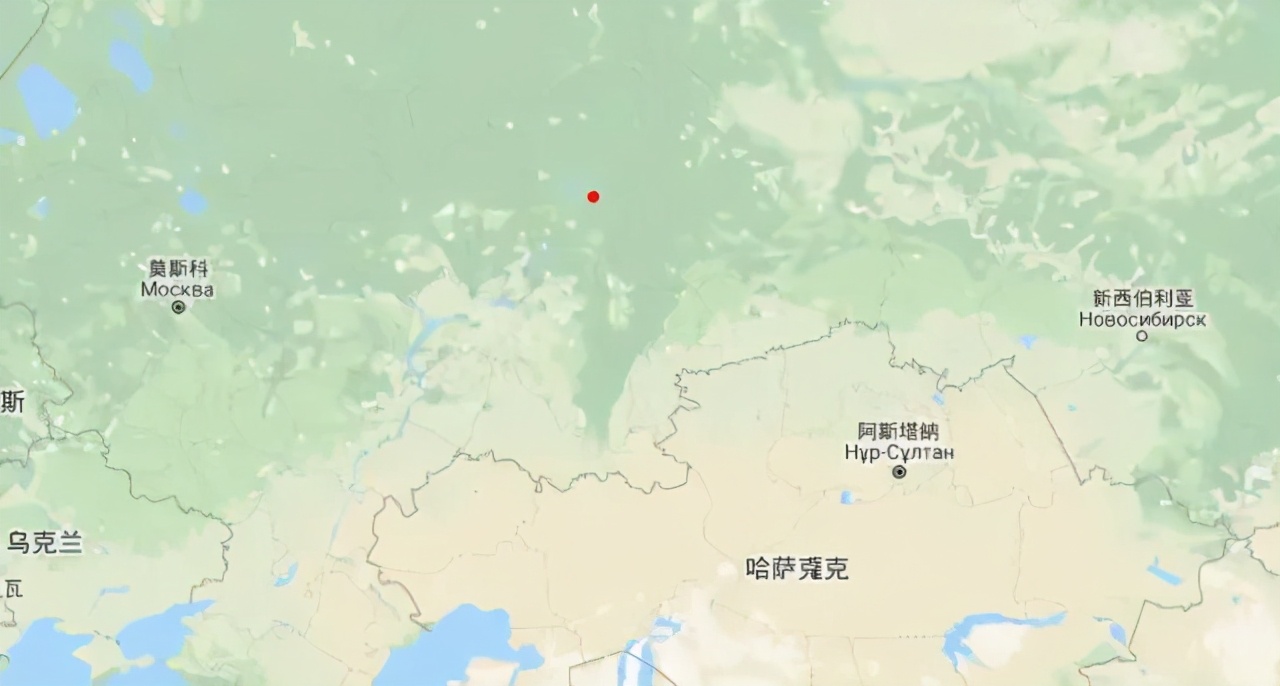

红点标记的地点就是丘索沃伊

我们已经到了丘索沃伊,但不会停留在这里。我们在铁路调车场得知,我们的工作地点将是“乔普拉亚戈拉”(Тёплая Гора)的伐木营地,那是丘索沃伊以东约50英里外的另一个繁荣的小镇,而不是我们如今身处的丘索沃伊。然后我们被交给了承运者(或称管理员)——一个高而瘦弱的,贼眉鼠眼的审查官。他把我们叫出车厢排队,检查证件,并且清点人数,以防任何"志愿工"在途中逃跑。

审查官似乎立刻就对我和涅斯捷罗夫起了疑心,因为我们两个人没有带家属。我只得将自己的悲惨经历告诉他,对他说我在德军空袭中瞬间失去了妻子和孩子。我说,我们一家人当时正在过马路,突然炸弹在我们身边爆炸。我的妻子、儿子和两个女儿被炸死,而我被炸到了马路对面。当我爬进弹坑时,发现妻子横躺在我们最小的女儿的尸体上,两个人都死了,其他的孩子失踪了。我觉得自己这辈子已经完了,于是决定去乌拉尔地区的伐木营地开启新的生活,那里据说工资很高,而且很少有人会向我问这问那。

审查官没有表现出丝毫的同情。但他除了嘀咕了几句,并不时地瞟了我们几眼外,就没有再说什么。虽然通过了审查,但我觉得最好把自己的生平润色一下,让这个故事在下一次问话前更感人。在审查官确认人数无误之后,就开始向我们下达指令。他的语气听起来就像是把我们当成了法庭上的犯人。

他告诉我们,在到达乔普拉亚戈拉之前,若没有他的允许,我们在任何情况下都不能离开车厢。每节车厢的代表将获准到丘索沃伊采购食物——他认为我们从利沃夫到这里来一定饿了(这句挖苦是他说过的最有人情味的话)。他继续说道,我们的住宿地点是乔普拉亚戈拉的营房。我们将得到最低工资,但收入是否足以维持我们的衣食住行,取决于我们的努力程度以及我们赚到的奖金。我们既然是自愿来工作的,就要好好工作,乌拉尔绝不是夏令营。然后,他几乎是后知后觉地补充说,逃亡者将受到严惩。另一个不能容忍的罪行是醉酒。家长们要确保他们的孩子不会犯事。

总之,这简直就是在接收自愿工作的生产队。怀抱着工人乐园幻想的弗朗克惊呆了。但至少有这里有食物可吃,而我们早就饿坏了。审查官让我们解散后,我们徐徐返回车厢,把稀少的资源集中起来,享受了两周以来最好的一餐。这是一个失误,因为我们在那里停留了将近三天才启程前往乔普拉亚戈拉,但在当时,我们不可能知道要呆这么久。那段时间里,我们几乎没有钱买食物,为了吃饭,有些家庭甚至把他们从利沃夫一路保管过来的财物给典当了。

三天后,将近饿死的我们在瓢泼大雨中抵达了乔普拉亚戈拉。审查官把我们转交给一名党员和一些Леспромхоз公司的代表,所以我们不得不站在雨中又一次接受人数清点,以确保所有丘索沃伊的人都到了乔普拉亚戈拉。手续办完后,我们被告知去把自己的物品装上马车,前往坐落于镇外山坡上的伐木营地。

我们在倾盆大雨中前进,我和涅斯捷罗夫帮助弗朗克一家和其他家庭把他们的财物装上马车。土路变成了泥河,马匹艰难地向着一英里外的营地行进。我们总是要从马车上跳下来,将路上的障碍物挪开或者把马车从深沟里推出来,我们站在厚达脚踝的泥泞里,身上沾满了马蹄扬起的泥浆。

伐木营地的营房是全新的,尚未被使用过。墙体中大块区域的木头已经变形,里面塞满了泥巴和粉饰灰泥一般的涂墙泥。房间之间的隔断做得很粗糙,透过接合很差的木板,你可以看到隔壁房间人的一举一动。如此一来,这里几乎没有隐私可言,但大多数家庭至少有了一个属于自己的房间,而我和涅斯捷罗夫因为没有带家属,所以被分到了同一间宿舍。

床上有干净的床单——实际就是铺在床板上的草席,地板经过了擦洗。营房的每一个隔间都有干净的粗制木桌和一个用于取暖的炉子。做饭则是在房间走廊尽头的另一个炉子上进行的,它在饭点时由所有人轮流使用。营房里的大多数人都是30年代集体化时期被派来的老员工。他们热情地招待了我们,大张旗鼓地为我们分配床位,并向我们介绍了日常的例行事务。这几天里,我们这些新来的人没有工作,而是将时间花在熟悉营地和工作面试上。

涅斯捷罗夫被分配到办公室工作,而我就没那么幸运了。自1940年夏季至当年10月,我在一个混编生产队(既有男人也有女人)里作为非熟练工人工作,我要将从河里拖来的原木堆成6英尺高、30码长的木材堆。那是个很辛苦的工作,木材堆的高度超过了我的身高,所以我必须将最后的几根原木举过头顶。我没有手套,只能用裸手抓着粗糙的树皮工作,磨得双手都出血了。

工资水平取决于你一天堆放多少立方米的原木。在最初的几个月,我的收入很少。我经常被安排到工作队列的前端,在水中和地面之间来回工作,负责捞起原木交给队列后方的人。这里的工作有一半在水中进行,有时,我必须潜入水底将沉下去的原木捞起来,还要踩着烂泥处理一根6英尺长、2英尺粗的浸水梁木,这简直是要了我的命。

涅斯捷罗夫是办公室的新员工,所以也赚不到多少钱。我们把工资集中起来买食物,有时钱只够买一块黑麦面包,甚至可能连一块黑麦面包都买不起, 因为我们还得支付营地的住宿费,那些费用在我们看到薪水之前就被扣除了。我们的钱在第二周就花光了,为了凑够买食物的钱,我把自己带来的一件毛皮大衣卖掉了。

老员工都很友好,但额外工作是有奖金的,所以他们认为占新员工的便宜没有什么不对,不久后就开始投机取巧。如果不小心的话,你所堆放的原木数量可能会在一天工作结束时记在别人的账上。我知道要在清点数目时确保自己在场,还要再三检查清单,看我所完成的工作是否如实上报。渐渐地,我变得越来越熟练,了解了其中的诀窍,我和涅斯捷罗夫不久后就被营房的老员工接纳了。

我们仍记得舍普提茨基都主教的提醒,所以起初十分谨慎。我们从未与这些人讨论过宗教问题,但我们一直保持倾听,试图了解他们的感受。我们这群人中有很多无神论者和共产主义者,他们会时不时提起和宗教有关的话题,每到此时我们就会观察周围人的种种反应。老员工从前大多是农民,他们留恋宗教,正如留恋他们从前的生活一样。在困境中,他们会大叫 “主呀,主呀!”("Господи! Господи !")穿插着几句赌咒发誓。对他们来说,宗教并不比别的事物更有意义, 他们也从未公开参加过任何宗教活动, 因为这里是共产主义的地盘,宗教被视作“弱者的鸦片”。

有时,在一个无神论者嘲笑宗教之后,我们会和其他几个人坐在角落里,努力把他的话听完。我们起初对待这些事都很小心,因为我们的目的是考察能否在这里履行铎职,而不是让别人发现我们的司铎身份。

当然,在营地里做弥撒是不可能的。不过,涅斯捷罗夫和我时常在工作之余去森林里散步,并且在那里做弥撒。我们将一个大树桩用作祭台,当我们中的一人献上圣祭时,另一人就在路边望风。这是一段令我终生难忘的经历,你可以听见花栗鼠在茂密的森林中奔跑,鸟儿在头顶上聚集,突然间,你似乎离大自然和天主很近了。一切都显得很美好,也显得有些神秘,所有的危险都暂时离我们很遥远。

在其他时间里,如果能有一个小时的独处时间,但又不能离开营地去做弥撒的话,我们就会轮流背诵和记忆祷文,直到它们烂熟于心。我们知道弥撒用具可能会被别人发现,如此一来肯定会把书和祭衣弄丢,但我们下定决心,只要能拿到面包和酒就会去做弥撒。

尽管我们心怀崇高的理想,享受着与天主亲近的时刻,但这一切并没有让我们对现实视而不见。营地的生活条件、对于身份暴露的恐惧、领导人在多次工人会议上有关宗教的宣讲、营地的人们表现出的麻木不仁——一切都使我们的“传教”与梦想看上去徒劳无功,我们很容易灰心丧气,或者沉浸在因一事无成而感到的失望中。

尽管如此,我们知道许多人的内心是虔诚的。他们也在暗中祈祷。至少,有很多人说他们希望有一座教堂,能让他们的孩子受洗(我们曾告诉他们如何让孩子们受洗)。在沮丧的时候,我和涅斯捷罗夫以天主的旨意和他的全能安慰自己。我们把自己的现在与未来全部交托在天主手中,然后继续工作。

实际上,我们的工作就是我们的祈祷。我们常常自嘲,互相提醒我们成了真正的“行动中的沉思者”,正如圣依纳爵在他的《神操》中所说,我们所做的一切都是为了“愈显主荣”。我们工作不仅仅是为了获得用来活命的食物,也不只是为了让他人接纳我们,而是因为工作就是我们当下的“圣召”(vocation),是我们的“职务”(ministry)。我们就是工人。

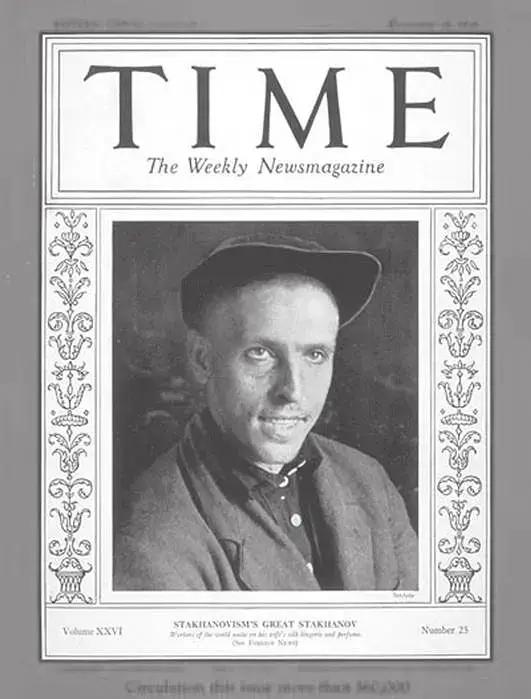

我们生产队里的“斯达汉诺夫工作者”(Стахановцем)是一个孔武有力的俄国青年,他大约二十五岁,总是要为了"光荣的革命"而努力打破自己的生产记录。“斯达汉诺夫工作者”的说法源自顿涅茨煤田的一名矿工——阿历克塞·斯达汉诺夫,他是20世纪30年代初的苏联英雄,据说他在矿区的一个班次中,完成了超出普通定额十三倍的工作量。他的事迹在苏联广受赞誉和传颂,正如美国西北部伐木营地的保罗·班扬或匹兹堡周边钢铁厂的乔·马加拉克那样。我暗下决心,假如他能为共产主义的荣耀做这么多,那么我也能为天主的光荣做这么多。

阿历克塞·斯达汉诺夫,20世纪30年代的苏联“劳模"

当然,像我这样的小个子不可能真的匹敌那个年轻的俄罗斯巨人,但我不会让他轻易取胜。几轮工作下来,他以单个班次堆放58,59,60立方米原木刷新营地纪录,而弗拉基米尔·利宾斯基则以53,54,55立方米的记录紧随其后。这场竞争在营房里成了一个固定的笑谈, 老员工都怂恿我击败那个俄罗斯壮汉。

然而,我作为一名工人所赢得的名声,并没有打消我们的朋友——审查官的疑虑。一天晚上,营房一英里外的一个谷仓着火了。警报甚至还没传到我们那里,审查官就跑过来确认我和涅斯捷罗夫当晚有没有出去过,他确定是我们放的火,直到同一间营房的人对他说我们没有出门,他才把火灾的事告诉了我们,然后命令我们出去帮忙灭火。

1940年入秋时,我应聘了卡车司机的职务。那时,我已经是一个深受大家(除了审查官)信赖的工人,而且获得了升职,所以我被送到丘索沃伊参加驾驶员考试,并申请驾照,最终以优异的成绩通过了考试。我甚至取得了“一等司机”这个当时的最高评价。所以回到乔普拉亚戈拉后,我分到了一辆卡车。那是一辆故障频发的旧皮卡,可能曾为亨利·福特的Model T汽车提供过灵感,它后来让我吃了不少苦头。涅斯捷罗夫也获得了升职,调到了调度室工作。由于有了新工作,我们还得到了一个私人房间,并与另外两位来自马格尼托戈尔斯克镇的俄罗斯司机共用房间。

差不多在这个时候,我们还拿到了俄罗斯护照。营地里的党员经常在夜晚给我们讲授工作、政治、共产主义或无神论,有一天晚上,他们中的一个人说,俄国护照对我们这些志愿工有好处。有了护照,我们可以更自由地在全国各地活动,如果只有工作证的话,我们就只能呆在被分配的地方。他还说,有了俄罗斯护照,我们无论到哪里找工作都会更容易。

涅斯捷罗夫和我商量了一下。俄国护照可能会使出国变得更加困难。另一方面,如果它们能让旅行更方便,那么我们回利沃夫也会更容易。最后我们决定去拿护照的时候,没有碰到任何阻碍,只需上交身份证和工作证,填好表格,大约半小时后护照就到手了。

这时,我们还写了一份报告给舍普提茨基都主教,也给马卡尔写了一封信。马卡尔很快回信告诉我们,他希望在春天的时候加入我们的行列。如今,我们在谈论宗教时越来越大胆了。我已经和营地里的许多孩子交上了朋友,常常问他们在学校里学到了什么关于天主的知识。但我们必须小心谨慎,有一次,一个共青团员听到我在和孩子们谈论天主,他就让他们不要接近我。那位共青团员说,谈论这种事会让他们惹上麻烦的。

我发现青少年对宗教特别感兴趣。他们在学校里听过很多对于宗教的议论和嘲弄,想要了解更多有关宗教的事。我们以采蘑菇或越橘为借口,安排在下夜班后在森林里聚会。我们会在一个小山丘后面或某个地势低陷的地方谈上几个小时,谈论天主,以及天主与他追随者之间的关系。他们满腹疑问,渴望学习。在这样的聚会结束后,他们会让我保证不向任何人透露我们所谈的事情,之后我们会通过不同的路径回到营地。

像俄罗斯大部分地区一样,乌拉尔地区的冬天来的很早。伐木营地的生活变得前所未有的艰苦。温度计显示零下40度的情况并不罕见,但只要没有刮风,寒冷就尚可以忍受。即使是在大雪中,工作还是照常进行着。

有一次夜班,大约是凌晨两点,我的卡车因为油管堵塞而在树林里熄火了。我不得不去修理它,否则就要冻死。当时天很黑,而且没有工具,我把引擎盖拉了起来,靠着对发动机的直觉开始工作。我找到了油管的位置,然后用手指扭动油管接头,直到手指感到酸痛为止。终于,油管接头开始松动了。

这时我的手已经被刺骨的寒风和冰冷的金属冻得麻木了。我只穿了一双低帮鞋,此时脚踝陷进了雪中。在解下油管之前,我跺了跺脚,想让脚上的血液稍稍恢复循环,同时不停地扭动双臂让血液流回手上。终于,我松开了油管接头,解下了油管,然后将大拇指插进油箱口以防止油气溅到地上。我试着把油管放在手中捂热,然后把它放在唇间,用气把堵塞物吹出来。在全然的绝望之中,我交替进行吐气和吸气,直到感觉油管疏通为止。

现在,我的手又麻木了。我几乎无法把油管接头装回油管口。我试了几下,期间油箱里的油气溅到我的手上,它们在我手上冻得发白。然后,我只得再次将拇指插进油箱口,同时把另一只手含在嘴里让手指解冻,使它能继续工作。大约几小时后,我才把油管接头装回去。

我的双手已经完全没有知觉了。我起初以为手可能冻住了,但它们又一点一点地开始发出刺痛,然后随着温度的恢复剧痛起来。我跺了跺脚,击打了交叉在身上的手臂,以便在油箱的油气漏光前完成修理工作。最后,我用酸痛的手指拧紧油管接头,关上引擎盖,徐徐回到卡车驾驶室里。发动机被水淹了,我无计可施,只能等着水排干净。等到我把卡车开回车库时,已经是黎明了

下次卡车故障时我就没那么幸运了。我没能把它修好,不得不在没有食物的情况下在严寒中等了四十八小时,直到另一辆卡车沿路驶来。那时,我的两边脸颊都冻僵了。右边的脸虽然已经解冻,但迎着风的左脸从眼睛到下巴的那一块依然是肿的。最后,它结痂了,疼痛的地方也缩小到原本面积的四分之一,但我的脸颊要等到我在监狱的第四年才完全恢复正常。

我开始想,也许申请驾驶这台老旧的福特Model T是我一生中最大的错误之一。不过在其他方面,这辆卡车还是帮了很大的忙。我经常开车给森林里的工队送物资,他们中有很多是应召来这里工作的。在他们卸车的时候,我有机会和他们聊天。在运载物资途中,我也可以偶尔拜访营地外山头上的农户。这些人大多是白俄和乌克兰的老流亡者,在1937年农业集体化运动的高潮时期被派到这里。他们住在山上的木屋里,靠种田艰难维持生计,如果伐木营地或生铁厂有活干的话,他们也会去那里打工谋生。

他们很淳朴,易于交谈。和营地里的人不同,他们会毫无顾忌地谈论天主和祈祷, 谈起他们希望能有一个教堂或一位神父。由于当时我还在摸索自己的道路,而且非常清楚都主教的告诫,所以并没有把自己的司铎身份告诉他们。

无神论是苏联官方意识形态的组成部分,但宗教依然在苏联的民间与边缘人群存活下来

我偶尔去丘索沃伊的医院看望病人,那些病人是为数不多知道我是神父的人。我想,让他们知道我是神父,这可能会带给他们更多安慰,我为他们的康复所允诺的祈祷也会更有意义。起初,我还指望能听到临终者的告解,然而,医院的探视只能在探视间里进行,那里总是很拥挤。我从未见过重病患者或垂死的人,而且我觉得在那里施行圣事的风险太大了。

但不知怎么回事,我们一定是引起了怀疑。1941年1月,我和涅斯捷罗夫突然被命令调往丘索沃伊,而且有关方面并没有给出任何理由。我们几乎没有时间收拾行李,就被送上了开往丘索沃伊伐木场的火车。也许我们的老朋友审查官就是这次调动的幕后主使,不然,只有我和涅斯捷罗夫被选中就太奇怪了。

在丘索沃伊的伐木营地里,涅斯捷罗夫还是在办公室工作,而我回到了生产队,在炭窑里堆放木材。不过,这种改变还是带来了一些好处。首先,当我们的财力足够时,可以在城里买东西吃。另一个好处是我们似乎自由了许多,尽管调动的理由有很多疑点。

我们在营房里与一个叫瓦列里的犹太人和两个波兰人同住一个房间。其中一个叫福克斯的波兰人,是个瘦弱憔悴的男人,留着黑色的头发,嘴唇紧紧地抿着。他窄窄的鼻子上戴着一副夹鼻眼镜,看上去总是在眯着眼睛,就像漫画里的学者那样。他以前是维尔纳的一名铁路官员,现在和涅斯捷罗夫一起在营地办公室当会计。

瓦列里,那个犹太人,是个活泼的大块头,他是每场谈话的中心人物,时常妙语连珠。他很年轻,大约二十四岁,总是在回忆自己在剧院的演员生涯。他在德军逼近时华沙时从那里逃了出来,但他来丘索沃伊却不是为了工作。瓦列里和另一个波兰人雅诺奇是伐木营地里最聪明的两个"投机分子"。他们会一连消失好几天,凭借自己的机智靠以物易物为生,为了逃避工作而不惜一切代价。只有在饿了或者需要钱的时候,他们才会回到营房。雅诺奇是个栗色头发的小个子男人,他说他以前是华沙的商人,但谈到自己所做的生意时总是含糊其辞。

瓦列里和雅诺奇还发现了怎么在丘索沃伊弄到酒。如果你在餐厅点了一份的套餐,食物就会包含3、4盎司的威士忌。如果你在餐厅开张后半小时内赶到那里,一份套餐可能包含一些土豆、一杯什锦水果、一些豆子、一碗蛋羹,如果你运气好的话还会有一块肉。如果你到店的时间稍晚,一份套餐就意味着一碗汤、一些白菜和一盘麦粥(каша,一种砂砾状的,类似于燕麦片的物质),可能还有用作甜点的蛋羹或一块焦糖。在周六的晚上,等到餐厅开张一个小时左右,瓦列里和雅诺奇就会集资送我进城。我会点一份套餐,吃掉麦粥,然后把威士忌倒进一个瓶子里。接着我会去另一家餐馆点一份套餐,把威士忌收集起来,然后重复这个套路,直到我的钱用光或瓶子装满为止。我自己基本上不喝酒,所以他们觉得把钱和威士忌放在我这里更安全。

麦粥(каша)是俄罗斯人的主食之一,齐赛克神父会在将来的生活中经常吃到它

作为回报,瓦列里、雅诺奇(如果他们在的话)和福克斯每天都会在小卖部排队为我们买每天的面包配给。他们不在的时候,我和涅斯捷罗夫会在我们的房间里做弥撒。在我做弥撒的时候,涅斯捷罗夫会站在门外防止别人进来,之后我也会为他望风。

在丘索沃伊,我们把弥撒用具藏在看门人的房间里。她整天都在门房里,能够确保行李箱不被发现。某一天我向她讲述了自己如何在空袭中失去妻儿,自那天起我们就成了朋友。她听完这个故事后掩面而泣,我感到有些内疚,但已经来不及修改自己的身份和故事。自那以后,每当我晚上回到家,身体因室内外冷热交替而变得虚弱时,她就会用炉子烧热水供我洗漱,然后给我一杯热咖啡或热汤,可能还有一些麦粥。为了回报她,我一直在教她的小儿子读书写字。

在丘索沃伊,伐木营地的工人们也在应征入伍,人们都说德国和苏联之间的战争已经不可避免。每周我们都要接受三到四个夜晚的军训,在下班后去报到,学习武器手册、通常的军事操练以及如何保卫一个挖好的阵地,因为我们马上就要去列宁格勒的前线服役。演习可能会持续到凌晨1点或1点半,我们没有军服,只能穿着工作服参加军训。

6月初, 丘索沃伊营地的第一个连(рота)将出发前往列宁格勒,如果德军来了,列宁格勒将是不惜一切代价都要守住的地方。我接到通知,我所属的连将于6月19日启程前往列宁格勒。这是我和涅斯捷罗夫第一次清楚地意识到我们即将分别,因为此时他还没有被动员起来。我们不知道如何是好,毕竟决定权不在我们手里。

几个夜晚后,秘密警察在凌晨3点包围了营房。涅斯捷罗夫和我,还有我们的室友——福克斯、瓦列里和雅诺奇都被当作德国间谍逮捕了。我不知道当天晚上营房里还有多少人被逮捕,但肯定为数不少。

负责指挥的内务部(NKVD)年轻特工用枪指着我们,而他的同伙在房间里进行搜查。他们在房间里发现了两瓶弥撒酒,一袋半磅重的牙粉,一卷棉布,以及门房的小男孩用来练字的纸。这些物品随后被鉴定为"硝酸甘油瓶"(因为酒是白色的)、"用于制造炸弹的火药和包装物、"加密的代码" 。这个鉴定听起来很荒唐,但一点都不好笑,因为那天凌晨3点,内务部特工在营房的一片骚动中正用枪指着我们。我们获准收拾了一些东西,随后被押往丘索沃伊的监狱。