第三十八章 他含笑而逝

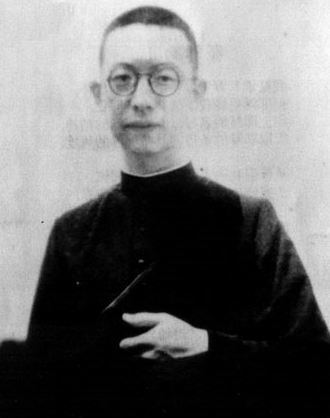

严蕴梁神父

一九九四年十一月二十二日,天主召唤了他的一位忠仆上海教区耶稣会士严蕴梁神父,他含笑安息主怀。严神父于一九五五年九月八日和龚主教一起被捕,被捕前他是上海小修院修士的神师,他博学多才精通拉丁、法文、英文等数国语言,对于中国文学更是造诣极深,既能作诗,又会填词,实为当代教会一大文豪。但当教难临头,他抱着天主第一甘愿接受判刑,在劳改营中度过三十载春秋。晚年又奔波于常熟各渔民所属的渔船上行圣事送临终,一刻不息,最后病逝于一教友家中,临终时面容十分平安喜乐,病榻周围的教友都说:“圣母来接严神父归天了。”教友立即奉献出原先为自己准备好的棺材。因怕上海公安局赶来找麻烦,在当晚就抬送神父遗体上山埋葬。果然不出所料,两天以后,上海公安人员来常熟盘问,要教友们供出神父遗体埋葬的地点。教友们个个三缄其口,他们也只得失望而归,因此严神父的遗体,至今仍安详地躺在常熟某山顶上,也许天主另有用意,将来为他列入殉道者圣品时可以开棺求证。

这次列品的一百二十位致命圣人,他们几乎都是为信仰而被宰杀。然而时代在变迁,历史在重演。若说那时的致命,需要有非凡的勇气,才能临危不惧,快速的死于一刀之下。那么二十世纪的殉道者是千重磨难、万般试探,誓把牢底来坐穿。这也需要坚强的毅力才能用痛苦编织成致命的花冠。

我有幸在八十年代和严神父有过数次促膝谈心的机会。他那时仍在安徽境内的第一劳改中队白湖农场,当他回上海去探亲时,必须途经我所居住的合肥市,通常他会在合肥逗留一、两天,我就抓紧机会,和他交谈。从他的口中,我得知了一些他在劳改营中的生活片断……。

神父双目视力皆差,约在零点一左右,且患有心脏病,在社会上他也算得上残障人士,但在失去一切权利的劳改营中,有谁会同情一位残障人呢?难友中,有的过去是小偷、土匪、杀人强盗,在里面往往也是恶习不改,见到这位狼群中的绵羊,好好先生严神父,不偷他的东西又去偷谁的呢?他们的逻辑是,严神父是外国和尚,菩萨心肠,你再偷他,他也决不会去告发。再加他眼睛看不清,即使你睡在他的旁边,偷了他的衣服穿在身上,他也认不出。因此神父的内衣被人偷走,连换洗的都没有。有一天晚上,他去睡觉时,摸着自己的枕头,突然感到枕头低了不少。提起枕头,劳改营中几乎没有人有枕头,最多是一只枕头套装些厚些的衣服。那晚神父回忆起曾将一件鸭绒背心放在枕头套里面,现在背心不翼而飞,枕头空空如也,冬天已来,即使写信给家中要求寄来,也至少得等一个多月。那年神父只有把全部单衣穿在身上缩缩抖的过了半个冬天。神父所告诉我的,其中最让我难忘的是他在雨中去买饭的那情景!

因神父被别人作弄得实在太惨了,政府干部想也得对神父进行一些保护。于是就叫神父单独住在一个小工棚里,这工棚距离食堂,晴天要走十分钟,逢到雨天,泥泞的羊肠小道,一脚泥,一脚水,再加胶鞋已被偷走,而球鞋连系的鞋带也被人抽去,没有鞋带的球鞋如何跟脚?

神父一手撑着破雨伞,一手拿着饭盒,豆大的雨点滴在他厚厚的镜片上,更是模糊不清,风一吹,破伞翻天,饭盒落地,双脚陷在泥里,欲进不能,要退无门,干脆将球鞋弃之于泥中,踉跄地回到工棚,人已湿透像只落汤鸡,双脚冻得冰冷,辛辛苦苦买来的一盒饭已全部泡汤,肚里还是唱着空城计。最后神父笑着对我说:“以后我就学得聪明一些,每逢下雨天,我只去一次食堂,一天吃一餐就够了。吾主耶稣教训我们,人不是单靠面包而生活的,我在小工棚中备有面饼和葡萄酒,我每天做弥撒,吾主耶稣的圣体养活着我,这是我最好的神形之粮。”

我最后一次见到严神父,是在八十四年一位友人的追思礼仪中,他语重心长地说:“胡美玉,我希望你好好孝爱圣母,恭敬圣母,至死不渝。只要你对圣母忠心,圣母一定在你临终时来接你,那时你可能会以微笑来迎接死亡。”

神父所说的,他自己先做到了,他含笑而逝,实在是我们的楷模!严蕴梁神父,为我等祈祷!