第四十二章 相逢何必曾相识

说起来有点像电影中的情节,或类似小说的故事,但都不是;我既没有丰富的想像力,也没有杜撰故事的本领,所写的都是凭着记忆叙述过去所遇到的一些真人真事。

我于一九五八年因天主教圣母军被判十五年,一九六○年送往安徽省白湖农场劳改。一九六二年秋,我被分配在农场医院担任护士。此医院的病人是由农场各中队送来的。

一九六二年我被分配在肺结核病区工作,那时正值“三年自然灾害”的年代,犯人们根本吃不饱,再加上从事过重的体力劳动,所以患肺结核者比比皆是。他们个个面色苍白、骨瘦如柴送到医院时很多已气息奄奄。

这些人绝大多数处于活动期的TB,每口痰排菌数万,传染性极强。我当时在垂危病房工作,送病人临终是主要的任务。也许人们的宗教意识在最危难的时候最容易滋长,所以也是传教的最佳时候。绝大多数病人说,我们来这里等死了,还有什么别的希望?我说:“不是等死而是求活,你们来这里不是得到疾病的治愈,就是认识真理求得永生。永远活于天国。”

那时我们大约有十位教友都在医院工作,我们不怕脏不怕累,病人身上的虱子爬进了我们的衣服,也总不说一句怨言,对再脏再臭的病人我们也要弯下身去清洗去按摩。难友们个个称我们是“下凡的天使”。有一件事我至今仍记忆犹新,此位难友姓王名雄,上海人,入院时他不但衣衫褴褛,而且一头乱发,全身牛皮癣。进院后曾数次大咯血,一口口鲜血直喷而出,抢救时鲜血还吐满了我的白衣。数分钟后待他吐血停止了,他喘了一口气,泣不成声说:“我因国民党之故被判七年,说穿了,就因为我是陈立夫(国民党元老四大家族之一)的表弟。事实上,我从未与表兄见过一面,然而你知道,在中国,和陈立夫、陈果夫攀上一点亲,就要株连全族,如今唯一能安慰我的,就是在这儿见到你们这些天使般的护士,你们那么爱人,怎么也会被捕入狱?”我说:“同是天涯沦落人!”他立即接答:“相逢何必曾相识。”

在他临终前几天,我替他讲了天主教要理,他乐意接受,成了一名临终受洗的教友。为了使他离开这世界无遗憾之事,我问他有否需要我做的事,他伸出干巴巴的手和我紧握,说:“我有个女儿长得和你非常相像,当然她不能来为我送终,我要求你在我断气时脱下口罩,让我看看你清秀的容貌,安息主怀;第二,请你写封信给我家里,告诉我太太、女儿我平安逝世的情况;第三,他日你如有机会和陈立夫表哥联络,请告诉他表弟王雄临终无怨无尤。人的命运难以自己掌握,但能死得平安,也是一大幸运。”

他的要求我一一照办,在他吐出最后一口气前,我毫不顾忌临终的TB病人会带来多大传染的威胁,毅然脱下口罩,在他病床旁侍立,像一个女儿送别自己的父亲一样。见他十分平安地闭上双目与世告别,我为他换了一身的衣服,一卷芦席,送他上山埋葬。至于第三件事,我于一九八九年来美,待安家后,于一九九一年知悉陈立夫居住台湾,就试着写封信给他,感谢陈先生不弃,赐予回函,今附原函复印件,供大家参考。

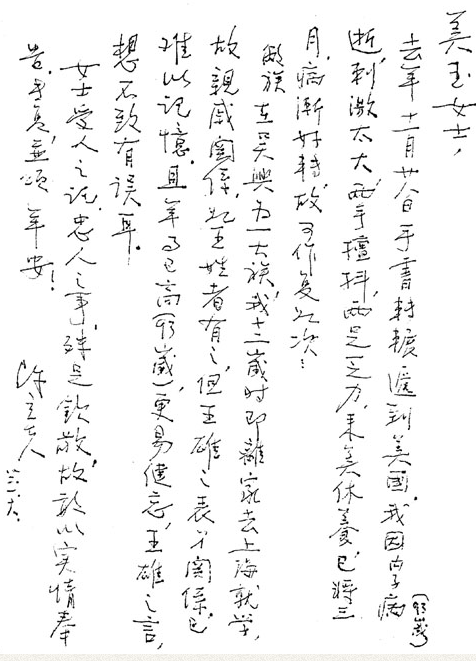

美玉女士:

去年十一月二十八日手书转辗递到美国,我因内子(九十三岁)病逝,刺激太大,两手颤抖,两足乏力,来美休养已将三月,病渐好转,故可作覆如次。

敝族在吴兴为一大族,我十二岁时即离家去上海就学,故亲戚关系,此王姓者有之,但王雄之表弟关系,已难以记忆,且年事已高(九十三岁)更易渐忘,王雄之言,想不致有误耳。

女士受人之托,忠人之事,殊足钦敬,故敢以实情奉告,专覆,并颂。年安!

陈立夫

八二年一月十八